DXによる業務効率化が求められる理由|おすすめツールも紹介

最終更新日:2025年7月18日

デジタル化の波が社会全体に広がる今、企業にとってDXへの取り組みは避けて通れない課題です。DXが目指す変革は多岐にわたりますが、その中でも特に「業務効率化」は、企業の生産性向上と競争力強化に直結する重要なテーマといえるでしょう。

しかし、多くの企業が業務効率化に取り組むものの、「業務が忙しくて手が回らない」「推進できる人材がいない」といった悩みを抱えています。そこで注目したいのが、クラウドベースの情報共有ツールなどを活用した段階的なDX推進です。情報の一元管理や属人化の解消など、適切なツールの導入によってさまざまな課題を解決できます。

本記事では、業務効率化を実現するためのDX推進方法と、具体的なツールの選び方、導入のステップについて詳しく解説します。DX推進の第一歩として、まずは身近な業務効率化から始めてみましょう。

【この記事を読んでわかること】

- 国によるDX推進の支援政策もあり、企業のDX推進が注目されている

- DXが推進されることで、企業競争力の向上や生産性アップが期待できる

- 一方で、資金不足や人材不足など、DXが進まない課題がある

- DXの推進には、日々の業務効率化が不可欠

目次

DXとはデジタル化による事業変革

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用して事業や組織を根本的に変革することを指します。単純なIT化やシステム導入とは異なり、DXは業務プロセス、組織文化、顧客体験すべてを包括的に変革する取り組みです。

DXが目指すのは、従来の産業構造を脱し、デジタル産業が中心となる「デジタル社会」を構築することです。そこではクラウドを土台にあらゆる企業が連携し、業界や規模の壁を越えて、今までにない価値やサービスが絶えず創出されていきます。

DX社会の最大の特徴は、従来の大手企業から一次請け、二次請けへと階層化されていた縦割りの産業構造とは大きく異なり、企業規模にかかわらず、すべての企業が対等に横につながる点にあります。中小企業であっても、DXを通じて大手企業と直接連携し、イノベーションを共創することが可能になるのです。

つまり、DXによる業務効率化は、単なるコスト削減や時間短縮にとどまらず、企業が新しいビジネス生態系に参画するための重要な基盤といえるでしょう。

DXが注目されている背景

近年、DXが企業経営における重要課題として注目を集めているのには、明確な社会的背景があります。労働人口の減少、働き方の多様化、そして激化する市場競争といった環境変化により、従来の業務運営では企業の持続的成長が困難になっているためです。ここでは、DXが広がる具体的な背景を詳しく解説します。

- 2025年の崖

- 国によるDX推進の支援政策

2025年の崖

経済産業省が2018年の「DXレポート」で言及した、日本企業が直面する危機的な問題が「2025年の崖」です。レポート内では、もしDXへの対応が遅れれば、2025年以降に国全体で年12兆円規模の経済的損失を被る恐れがあると警告しています。

この12兆円という損失は、単なる数字以上の意味を持ちます。多くの企業が抱える老朽化したITシステム(レガシーシステム)の維持・運用コストの増大、新技術への対応遅れによる競争力低下、そして優秀な人材の流出など、企業の存続を脅かす複合的な問題を表しているのです。

経済産業省がこうした危機的状況を「崖」と表現したのは、放置すれば企業が一気に競争力を失い、回復困難な状況に陥るリスクがあるためです。このことからも、DXによる業務効率化は、もはや選択肢ではなく、企業が生き残るための必須の取り組みといえるでしょう。

DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~(サマリー)PDF

DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~(本文)PDF

DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~(簡易版)PDF

国によるDX推進の支援政策

「2025年の崖」への危機感を背景に、国は企業のDX推進を積極的に支援する政策を展開しています。これらの支援制度を活用することで、企業は資金面での負担を軽減しながら、効果的にDXを進められます。

国が推進する支援策の中でも、特に知られているのが「DX認定制度」です。経済産業省が定めた基準に沿って、DX推進で優れた成果をあげる企業を国が公式に認める仕組みとなっています。認定を受けることで、企業の信頼性向上や取引機会の拡大といったメリットが期待できます。また、認定プロセス自体が組織の現状把握と改善計画の策定に役立ちます。

DX認定制度(情報処理の促進に関する法律第三十一条に基づく認定制度)

DX認定制度 | 社会・産業のデジタル変革 | IPA 独立行政法人 情報処理推進機構

もう1つの外せない支援が「IT導入補助金」です。この制度では、業務効率化や売上向上に資するITツールの導入費用について補助を受けられます。ソフトウェアの購入費用だけでなく、導入に伴う研修費用なども対象となるため、従業員のスキルアップと合わせてDXを推進することが可能です。

企業がDXを推進すべき理由

大手企業がDXを積極的に推し進める中、多くの中小企業は「最初の一歩をどう踏み出すべきか」という点で課題を抱えているのが現状です。しかし、企業規模に関係なく、すべての企業がDXを推進すべき明確な理由があります。

DXが実現するデジタル社会においては、大手企業が頂点に立つこれまでのピラミッド構造が、根底から覆されることになります。そこではクラウドがインフラとなり、企業の大小を問わず、あらゆるプレイヤーがフラットな関係で連携する新たな協業ネットワークが生まれます。この変化により、中小企業であっても大手企業と直接連携し、革新的なサービスや価値を共創する機会が生まれています。

しかし、この機会を活用するためには、DXによる業務効率化と競争力強化が不可欠です。デジタル社会に適応できない企業は、新しいビジネス機会から取り残され、今後の競争から排除されてしまうリスクがあります。つまり、DX推進は単なる業務改善ではなく、企業が持続的に成長し続けるための戦略的投資なのです。

特に「DXは大企業の話」と考えがちな中小企業にとって、これは大きなチャンスです。経済産業省が発行した「中堅・中小企業等向けDX推進の手引き」では、経営判断が迅速で、小回りが利く中小企業こそ「デジタル活用による大きなアドバンテージがある」と明言されています。身近な業務効率化から成功体験を積み重ね、自社ならではの強みを活かしたDXを実現できる可能性を秘めているのです。

DXを推進する目的

DXによる業務効率化を成功させるためには、まず「なぜDXを推進するのか」という目的を明確にすることが肝要です。目的が曖昧なままでは、適切な戦略立案や投資判断ができず、期待した効果を得られません。企業がDXを推進する主な目的は、大きく以下の2つに分けられます。それぞれについて、次のセクションから具体的に紹介していきます。

- 企業競争力の向上

- 業務効率化による生産性の向上

企業競争力の向上

企業がDXを推し進める最大の理由は、自社の競争力を高めることにあります。

経済産業省の「DXレポート2.2」では、DXの目的は単なる「省力化・効率化」ではなく、「収益向上にこそ活用すべき」だと強く指摘されています。デジタルの力を応用し、従来なかったビジネスモデルを生み出したり、既存事業に新たな価値を加えて顧客体験を向上させたりといった「攻めのDX」こそが、真の競争力強化につながるのです。

具体的には、AIやビッグデータ分析を活用した新サービスの開発、オンラインプラットフォームを通じた新たな顧客層へのアプローチなどが挙げられます。これらの取り組みの根幹には、データに基づいた深い顧客理解があります。顧客の行動やニーズを正確に捉えることで、他社には真似のできない独自の価値を提供できるようになり、結果として市場での競争優位性を確立できるのです。

さらに、DXはビジネスの「俊敏性(アジリティ)」を飛躍的に高めます。市場のニーズや競合の動きに素早く対応し、小さな試行錯誤を繰り返しながらサービスを改善していくことが可能になります。この変化対応能力こそが、先行き不透明な時代を勝ち抜くための本質的な競争力となるのです。

業務効率化による生産性の向上

競争力向上という大きな目標に向かう上で、その土台となるのが業務プロセスの効率化と、それに伴う生産性の向上です。従来のアナログな業務フローをデジタル化することで、作業工数を大幅にカットし、貴重な人材や時間をより創造的な役割へシフトさせられます。

例えば、紙ベースでの申請・承認フロー、手作業でのデータ入力や転記、Excelでの複雑な集計作業といった、多くの部署に残る定型業務をデジタル化します。これにより、データ入力の自動化、書類の電子保管による検索性向上、承認プロセスの迅速化といった効果が期待できます。

ただし、これがDXの最終ゴールではないことを理解しておく必要があります。業務効率化は、あくまで企業競争力を高めるための重要な「第一歩」です。効率化によって生み出されたリソースを、いかにして収益向上や新たな価値創造といった「攻めのDX」に繋げていくかが、企業の持続的な成長の鍵を握るのです。

DXを推進するメリット4つ

DXの目的を理解したところで、次にDXを推進することで企業が実際に得られる具体的なメリットについて見ていきましょう。DXの推進により、企業は以下の4つの主要なメリットを享受できます。これらのメリットは相互に関連し合い、総合的な企業価値の向上をもたらします。

- 企業競争力の向上

- 業務効率化による生産性の向上

- 新たなサービスの開発

- 働き方改革の促進

企業競争力の向上

DXを推し進めることで得られる最も大きな効果が、企業競争力の強化です。DXが元来、市場での優位性を築くための戦略なので、着実に進めることで、自社の競争力を高める結果に直結します。

具体的には、DXの推進により新たなサービスが生まれたり、既存サービスがデジタル技術によって刷新されたりすることで、市場における適正な競争が促進されます。この競争を通じて、企業は自社の強みを再発見し、さらに磨きをかけられるのです。

DXを通じて集積した販売データや顧客行動データを駆使し、科学的なアプローチでのマーケティングや商品開発が実現します。従来の主観的判断や業界慣習に依存した経営から脱却し、客観的データに基づいた戦略を実行できるようになることで、組織全体のパフォーマンスが大幅に向上します。このようなデータドリブンな戦略は、顧客満足度の向上やリピート率の改善に直結し、企業の持続的な競争力向上に大きく貢献します。

業務効率化による生産性の向上

業務効率化と、それに伴う生産性の向上も、DXがもたらす大きな利点です。DXを進める上で、まず既存業務をデジタル化することが前提となります。この過程そのものが業務のあり方を大きく改善し、組織全体のパフォーマンス向上につながるのです。

多くの部署では、いまだに紙ベースの書類管理、手作業によるデータ転記、Excelでの複雑な集計作業、各種申請・承認フローなど、時間と労力を要する非効率な作業が数多く存在します。

これらのアナログ業務をIT化することで、データ入力の自動化、書類検索時間の大幅短縮、計算ミスの撲滅、承認プロセスの迅速化といった効果が得られます。その結果、担当者は定型的なルーティンワークから解放され、戦略的な企画立案や顧客対応の質の向上など、企業の成長に直結する、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。

新たなサービスの開発

DXは、新たなサービスを創り出すきっかけを提供します。DXは、これまで可視化できなかったさまざまな情報を収集する手段となります。この集積されたデータを分析・活用することで、斬新なビジネスの創出へとつながるのです。

例えば、顧客の購買履歴やWebサイト上の行動履歴といったデータを取得・分析することで、これまで気付けなかった新たなニーズを発見できます。具体的には、個々の顧客の嗜好に完全にマッチしたパーソナライズされた商品の推薦や、IoT機器の稼働データから故障を事前に予測する予知保全サービスなどが実現可能になります。

このようなデータドリブンなアプローチは、従来の経験や勘に頼ったサービス開発では不可能だった、科学的根拠に基づく高度な価値創造を可能にします。

働き方改革の促進

従業員の働き方を柔軟にすることも、DXがもたらす重要な効果の1つです。業務の無駄をなくし効率を高めることで、従業員の労働時間を短縮し、結果的に時間外労働の削減につながります。加えて、業務をオンライン化することで、働く場所を選ばないスタイルが実現し、テレワークの導入を後押しします。

特に注目すべきは、DXによって実現される柔軟な働き方が、優秀な人材の確保と定着に大きく寄与する点です。地理的制約に縛られない採用活動、育児や介護などのライフイベントに対応した働き方の提供、通勤時間の削減による生産性向上など、多様な効果が期待できます。

DXの推進は、単にツールを導入するだけでなく、従業員一人ひとりが時間や場所にとらわれず、より生産的に働ける環境を整えるプロセスそのものです。DXは単なる業務効率化を超えて、企業文化や組織風土の変革をもたらし、持続可能で魅力的な職場環境の構築に大きく貢献するのです。

DXが進まない4つの理由

DXの必要性やメリットは十分に理解できても、実際の推進段階で多くの企業が課題に直面しているのが現実です。「DXを始めたいが、なかなか前に進まない」「取り組みを開始したものの、期待した効果が得られない」といった声は少なくありません。DXが進まない背景には、主に以下のような理由があります。

- 資金不足

- 人材不足

- 既存システムのIT化が難しい

- DX推進の目的が不明確

資金不足

DXが進まない第一の理由は「資金不足」です。DXを推し進めるには、まず既存業務をデジタル化することが前提です。ただし、新たなツールの導入やシステム構築には、どうしても相応の資金を要します。特に中小企業にとって、この初期投資の負担は決して軽くありません。

資金が十分に確保できない場合、必要なツールの導入が見送られたり、安価だが機能の限られたシステムで妥協せざるを得なくなったりします。その結果、期待した効果が得られず、DX推進が頓挫してしまうケースが多く見られます。

しかし、DXへの投資は短期的なコストではなく、中長期的な企業競争力向上のための戦略的投資として捉えることが不可欠です。一度にすべてを変革する必要はなく、効果の見込める領域から段階的に投資を行い、成果を確認しながら徐々に拡大していくアプローチが現実的です。

また、前述したIT導入補助金などの公的支援制度を積極的に活用すれば、投資負担を軽減しながら効果的なDX推進を実現することも可能です。

人材不足

専門知識を持つ人材の不足も、DXが進まない大きな要因として挙げられます。高度なITスキルやデジタル技術への深い知見を持つ専門家は、DXを成功させる上で欠かせません。しかし、そうした人材の確保に苦戦する企業が後を絶たないのが実情です。

とりわけ国内の労働市場では、DXを牽引できるIT人材の供給が需要に追いつかず、獲得競争は年々激しさを増しています。これはIT部門に限った話ではなく、各事業部門においても、業務を理解した上でデジタル技術を活用できる人材が求められています。

さらに、既存の社員で対応しようとしても、彼らは通常業務に忙殺されているため、DXのような新しい挑戦に時間を割けないという実情も無視できません。既存の業務をこなしながら、新たにDXの知識やスキルを身につけ、推進役を担うことは現実的に困難な場合が多いのです。

この問題への対策として、まずは組織全体を見渡して適任者を探すべきです。もし見つからなければ、社外から専門家を登用することも視野に入れるべきでしょう。同時に、長期的な視点で既存社員に対するDX関連の教育・研修を実施し、段階的に社内のデジタル人材を育成していくことも欠かせません。

外部の専門家やコンサルタントとの協働により、知識移転を図りながらDXを推進するハイブリッドアプローチも効果的な選択肢といえるでしょう。

既存システムのIT化が難しい

DXが進まない第三の理由は「既存システムのIT化が難しい」ことです。長年使用してきた既存システムが肥大化・複雑化してしまい、その結果としてDX推進が困難になるケースが数多く見られます。

この問題の根源には、旧来の「レガシーシステム」が深く関わっています。現代のビジネス環境では異なるシステム同士がスムーズにつながることが不可欠です。しかし旧来のシステムは、閉じた設計思想で外部との接続を想定していないため、最新技術との接続に大きな障壁があります。

本来であれば基幹システムをゼロから再設計すべきですが、全面的な刷新には莫大な費用がかかり、日々のオペレーションにも大幅な見直しが求められるという課題が伴います。こうしたリスクから、システムの刷新を躊躇する企業が少なくありません。

より根深い問題は、長年の運用を経てシステムの内部構造が誰にもわからない状態に陥ることです。当時の開発者も退職し、システムの全貌を知る者が社内に誰もいないという事態も起こり得ます。このような状況では、どこから手をつけてよいかすらわからず、DX推進が完全に停滞してしまいます。

しかし、DX推進のためには既存システムのIT化は避けて通れない課題です。まずは現在のシステム構成を1つずつ丁寧に把握する段階から始め、影響範囲が限定的で改修しやすい部分からIT化を進めていくことが現実的なアプローチといえるでしょう。

DX推進の目的が不明確

DXが進まない第四の理由は「DX推進の目的が不明確」であることです。DXに取り組むことそのものが自己目的化し、肝心な「DXによって何を実現したいのか」という本質的なビジョンが見失われてしまうケースがしばしば見受けられます。

達成すべきゴールが明確でないと、「競合に対する優位性を築く」という大目標は掲げられても、そこへ至るまでの道筋(どうやって優位性を築くか)や、その先にある会社の理想像(どんな未来を実現するのか)を描き切れなくなります。これらの具体的なビジョンは企業によって大きく異なるため、各社が独自に明確化する必要があります。

目的が曖昧なままでは、DX推進の具体的な方法や優先順位を決められず、投資すべき領域や導入すべきツールの選定基準も不明確になってしまいます。その結果、効果的なDX推進は実現できません。

この課題を解決するためには、まず経営層がDXを通じて実現したい具体的なビジョンを明確に設定し、それを担当社員だけでなく組織全体に共有することが不可欠です。「3年後にはどのような企業になっていたいのか」「DXによってどのような価値を顧客に提供したいのか」「競合他社との差別化をどこで図るのか」といった具体的な問いに対する明確な答えを用意しましょう。

目的が明確になることで、初めて適切な戦略立案、投資判断、成果測定が可能になり、真に効果的なDX推進が実現するのです。

DXを推進するために日々の業務でできること

人材や予算に限りがあり、全社的なDXが難しいのであれば、手始めに日々の業務を効率化することから着手するのがよいでしょう。日常業務の改善から始めれば、DX推進の基盤を着実に築けます。

DXへの足がかりとして、まず取り組むべき方針は大きく2つです。

- 情報の散在を防ぎ、活用できる状態にする:これまでバラバラに管理されていた書類やファイルを一元化し、誰もがデータを活用できる状態にすれば、客観的な事実をもとに仕事を進められるようになり、業務全体の効率が飛躍的に向上します。

- 手間のかかる定型業務をなくす:データ集計やレポート作成、2つのデータの照合、定期的な在庫チェックなど、決まった手順で繰り返される作業は多くの時間を消費します。これらを自動化・効率化することで、業務負担を大きく軽減できます。

では、これらの方針をどのように実行すればよいのでしょうか。具体的な3つのステップに沿って進めていきましょう。

- ステップ1:業務の「棚卸し」で非効率な作業を見つける

- ステップ2:情報の「一元管理」で探す時間をなくす

- ステップ3:定型業務の「自動化・テンプレート化」を進める

ステップ1:業務の「棚卸し」で非効率な作業を見つける

まずは、部署内で行われている業務を洗い出し、「何に・どれだけ時間を使っているか」を可視化します。以下の項目で簡単な「業務棚卸しシート」を作成してみましょう。

| 業務内容 | 担当者 | 頻度 | 所要時間/月 | 課題・非効率な点 |

|---|---|---|---|---|

| 週次報告書の作成 | Aさん | 週1回 | 8時間 | 各担当者からExcelで集計。転記ミスが多い。 |

| 問い合わせ対応 | 全員 | 随時 | 15時間 | 同じ質問に何度も回答している。 |

| 議事録の共有 | Bさん | 週2回 | 4時間 | 会議後に作成しメールで展開。検索性が悪い。 |

このように書き出すことで、「定型的な報告書作成」「繰り返し発生する問い合わせ対応」など、自動化・効率化すべき業務が明確になります。

ステップ2:情報の「一元管理」で探す時間をなくす

業務の非効率は、情報がバラバラに管理されていることに起因する場合が多くあります。これまで個人や部署ごとに管理されていた書類、ファイル、ノウハウをDocBaseのような情報共有ツールに一元化しましょう。

誰もが最新の情報にアクセスできる状態にすることで、客観的な事実をもとに仕事を進められるようになり、「あの資料どこだっけ?」と探す無駄な時間を撲滅できます。

ステップ3:定型業務の「自動化・テンプレート化」を進める

棚卸しで見つかった非効率な業務のうち、毎週・毎月発生する定型業務から自動化・効率化を進めます。

- データ集計やレポート作成:RPAツールやツールの連携機能で自動化する。

- 議事録や日報:情報共有ツールのテンプレート機能を活用し、作成時間を短縮し、フォーマットを統一する。

- 問い合わせ対応:よくある質問とその回答を「FAQ」としてドキュメントにまとめておき、問い合わせがあった際にそのURLを送るだけで対応を完了させる。

こうして日々の業務が効率化されると、社員は時間にゆとりを持つことができます。その結果、生まれた余力をDX推進のような、より付加価値の高い業務へ振り向けられるのです。このように業務の無駄をなくすことは、人手不足の解消にもつながります。

ただし忘れてはならないのは、業務効率化はあくまでDXの第一歩であり、最終ゴールではないという点です。効率化で生まれたリソースを社員教育(ITやデータ分析など)に投資し、組織のデジタル対応力を高めることが、次なる展開への布石となります。

DX推進による業務効率化の具体例5つ

ここでは実際にITツール「DocBase」を導入して、DX推進による業務効率化を実践している企業の事例をご紹介します。

- 情報共有の一元化と検索性の向上

- 属人化の解消とノウハウ共有

- 新人教育・オンボーディングの効率化

- コミュニケーションの活性化とチームワーク向上

- 会議効率化

情報共有の一元化と検索性の向上

情報がさまざまな場所に分散しているという課題に対し、DocBaseに集約することで検索性が向上し、必要な情報を見つけやすくなった事例です。

【株式会社アールキューブ様】

DocBase導入以前は、EvernoteやChatwork、実際の紙のメモなどさまざまな場所に情報が散らばっていました。DocBaseに情報を集約し、「アールキューブのことはDocBaseに全部入っている」という状態を目指しました。特に提携会場に関する情報(レイアウト、メニュー、連絡先、担当者情報、諸情報、席次データなど)は100会場近くあり膨大ですが、会場名でタグ付けし、PDFやExcelファイルも含めDocBaseに集約。DocBaseを見るだけで、会場に関する知識がない人でも情報ノウハウを得られるようになりました。

事例を読む アールキューブ版ウィキペディアをDocBaseで作成 〜検索すればなんでも分かる

【オイシックス・ラ・大地株式会社様】

社内のノウハウ共有や成功事例の横展開がうまくいっていない状況を改善するため、DocBaseを導入しました。DocBaseへの情報集約により、「DocBaseに行けば欲しい情報が見つかる」という声が上がるようになりました。週次で事業進捗会議の議事録をDocBaseでオープンに共有したり、社内ルールや便利ツールなどの「よく使う情報のリンク集」をDocBase上にまとめたメモを作成したりしています。また、よく来る問い合わせへの回答をDocBaseにまとめておき、問い合わせが来たらURLを送るだけで済むようになったとのことで、ヘルプデスク担当者の業務効率が向上にもつながっています。

事例を読む 会議のペーパーレス化が進んで、とても楽になりましたオイシックス・ラ・大地株式会社様

属人化の解消とノウハウ共有

特定の個人に偏っていた知識や手順をDocBaseで共有し、誰でもアクセス・実行できるようにした事例です。

【株式会社GameWith様】

以前はエンジニアが一人だったため、重要な作業手順がその一人に属人化している状態に不安を感じていました。エンジニアが増えるタイミングで、自分に属人化している情報をDocBaseに書き出すようにした結果、エンジニア全員が日々の主要な作業を行えるようになり、属人化の解消が進んでいます。

事例を読む エンジニア全員が日々の重要な作業を行えるようになりました株式会社GameWith様

【大垣ケーブルテレビ様】

お客様サポート業務において、ノウハウが個人にしかなく、経験者でなければ対応が難しく、新人は先輩に聞く必要がありました。DocBaseに障害対応マニュアルや機器の設定マニュアル、現場での不具合や対処法の記録などを共有することで、経験者のノウハウが新人にも共有され、新人でも不具合に素早く対応できるようになりました。これにより、情報共有にかかる手間と時間が減り、属人化していた情報がチームで共有されるようになりました。

事例を読む 属人化していたノウハウを全社で共有し、誰でも顧客サポートができるチームへ大垣ケーブルテレビ様

新人教育・オンボーディングの効率化

新入社員が必要な情報にDocBaseを通じて簡単にアクセスできるようになり、教育にかかる負担が軽減された事例です。

【株式会社インフラトップ様】

事業が拡大しており毎月新しいメンバーが入ってくる中で、過去の経緯や業務知識を都度説明するコストが高くついていました。DocBaseを活用することで、マーケティングチームだけでも約100個のメモが存在し、新人が入った際にこれらのメモを読んでもらうことで、新人の教育コストが下がったと実感されています。

事例を読む 【事例】『DocBaseに投稿することがかっこいい』という風土を作りました

【医療法人 風林会様】

現場の新人スタッフが100名を超えるケースもあり、業務連絡などを一人ひとりにメールで送るのが大変でした。DocBaseに情報(集合場所や持ち物など)を書いて、外部共有URLで一斉周知するようにしたことで、不特定多数への連絡が格段にしやすくなりました。また、人事課内でも、新人に「まずはこのメモを読んで」とDocBaseを案内するだけで、業務の属人化解消と知識レベルの統一、教育にかかる時間の短縮につながっています。

事例を読む 新人スタッフへの100通超の業務連絡メールを削減「全国にスタッフがいる会社におすすめです」 | DocBase ナレッジ共有・情報共有ツール

コミュニケーションの活性化とチームワーク向上

DocBase上での情報共有やコメント機能を通じて、メンバー間のコミュニケーションが促進された事例です。

【株式会社サイバード様】

DocBase上に作成した日報で「困った出来事」を共有する機会が多く、そこに「俺ちょっとだけ知ってるんであとで教えに行きますよ」といったコメントがつくことで盛り上がり、問題解決が早くなったと感じています。コメント機能により、中途入社者のコミュニケーションの障壁が下がったとも述べています。

事例を読む 【事例】困っていることを気軽に吐き出せる場所 | DocBase ナレッジ共有・情報共有ツール

【株式会社マイナビ様】

DocBaseへのメモ投稿やコメント、リアクションを通じて、普段関わりのない他部署のメンバーの人となりや興味範囲がわかるようになりました。これにより、実際に会う際のコミュニケーションが取りやすくなったと感じています。DocBaseへの情報集約は、部署を超えた情報共有の場を提供し、チームの形に合った情報共有を実現しました。

事例を読む 部署を越えてナレッジを横展開できるようになりました | DocBase ナレッジ共有・情報共有ツール

会議効率化

DocBaseで議事録や会議に必要な情報を共有することで、会議の時間や回数を削減できた事例です。

【株式会社モバイルファクトリー様】

DocBaseでは画像挿入がしやすいため、参考画像を積極的にメモに貼るようになり、画像も見ながらコメントで議論することで、ある程度認識を合わせた上で話せるようになりました。その結果、会議の数が減ったとのことです。

事例を読む 【事例】Wikiを使っていた時より投稿数が4倍に増えました | DocBase ナレッジ共有・情報共有ツール

【オイシックス・ラ・大地株式会社様】

週次の事業進捗会議で議事録や資料をDocBaseで共有するようになった結果、資料印刷の手間がなくなり、「基本DocBaseを見る」形になったことで会議が楽になり、時間も短縮されたと述べています。過去の会議資料の確認もDocBaseで容易になりました。

事例を読む 会議のペーパーレス化が進んで、とても楽になりましたオイシックス・ラ・大地株式会社様

DX推進に役立つツールを導入するステップ

日常業務の効率化を通じてDX推進の基盤が整ったら、いよいよ本格的なDXツールの導入を検討する段階です。しかし、ツールの導入は単純に製品を購入して使い始めるだけでは成功しません。次のような適切なステップを踏んで計画的に進めることで、投資効果を最大化し、組織全体でのスムーズな活用を実現できます。各ステップについて1つずつ詳しく見ていきましょう。

- 失敗しないDXツールの選び方【7つのチェックリスト】

- 課題のヒアリング

- 業務の棚卸

- 課題の設定

- テスト運用

- 本導入

失敗しないDXツールの選び方【7つのチェックリスト】

DXを成功させるには、自社の課題に合ったツールを選ぶことが不可欠です。しかし、数あるツールの中から最適なものを見つけるのは簡単ではありません。ツール選定で失敗しないために、以下の7つのポイントをチェックリストとしてご活用ください。

- 課題解決に直結するか?: ツール導入が目的化していませんか?「業務の属人化を防ぎたい」「情報共有を円滑にしたい」など、解決したい課題を明確にし、その解決に直結する機能があるかを確認しましょう。

- 現場の誰もが使いやすいか?: ITに不慣れな従業員でも直感的に操作できるシンプルなUI(ユーザーインターフェース)かを確認します。一部の人しか使えないツールは形骸化の原因になります。

- サポート体制は充実しているか?: 導入時や運用中に問題が発生した際、迅速に対応してくれるサポート体制(日本語での問い合わせ、マニュアル、FAQなど)が整っているかは重要なポイントです。

- セキュリティ対策は万全か?: 企業の重要な情報を扱うため、アクセス制限、IPアドレス制限、二段階認証など、信頼できるセキュリティ対策が講じられているかを確認しましょう。

- 費用対効果は見合っているか?: 初期費用や月額料金だけでなく、ツールの導入によって削減できる工数やコストを試算し、長期的な視点で費用対効果を判断することが大切です。

- 無料トライアルで試せるか?: 本格導入の前に、無料トライアルで実際の使用感を確かめられるかは非常に重要です。現場のメンバーにも試してもらい、フィット感を確認しましょう。

- 既存のツールと連携できるか?: すでに利用しているチャットツールやストレージサービスなどと連携できると、業務の流れを妨げずにスムーズな導入が可能です。

課題のヒアリング

ツール導入の第一段階は「課題のヒアリング」です。この段階では、導入企業とITツール提供会社の担当者が協働して、現状の課題を正確に把握し、適切な導入方針を策定します。

効果的な課題のヒアリングでは、単に困っていることを聞くだけでなく、業界の動向分析や競合他社の取り組み調査なども含めた包括的な現状分析を行います。こうした取り組みにより、企業が気づいていない潜在的な課題や、将来的に顕在化する可能性のある問題も事前に特定できます。

また、経営層の戦略的視点と現場担当者の実務的視点の両方から課題を整理することで、ツール導入の真の目的と期待効果を明確化できます。例えば、「営業部門の報告業務の効率化」という表面的な課題の背景に、「データに基づいた営業戦略への転換」「顧客データの活用による競争力向上」といった本質的な目標が隠れている場合があります。

この段階で現状の課題と導入方針をしっかりと策定すれば、後続のステップでより効果的なツール選定と導入計画を立案することが可能になります。

業務の棚卸

第二段階は「業務の棚卸」です。このステップでは、現場で日々行われている実務のプロセスを一つひとつ洗い出し、その全体像を可視化します。この作業は、適切なツール選定と効果的な導入計画策定のための重要な基盤となります。

業務棚卸では、日常的に行っている作業を一つひとつ洗い出し、「誰が」「いつ」「どのような手順で」「どの程度の時間をかけて」実施しているかを具体的に記録します。例えば見積書の作成から申請、承認、発行までのプロセスや、経費精算、週報・月報の作成など、各業務の詳細な流れを可視化します。

この棚卸作業により、これまで当たり前に行っていた業務の中に潜む非効率な部分、重複作業、不要な手順などが明確になります。また、担当者によって異なる手順で行われている業務の標準化機会も発見できます。

業務の現状を正確に把握することで、ツール導入によってどの部分をどのように改善できるかが明確になり、導入後の効果予測や必要な機能要件の特定が可能になります。この段階での丁寧な作業が、後の成功を左右するポイントなのです。

課題の設定

第三段階は「課題の設定」です。前段階の分析で明らかになった組織の実情をもとに、ITツールの活用で達成すべき目標を、時間的なスパン(短期・中期・長期)で整理し、明確にしていきます。

- 短期課題(3~6ヶ月)は、ツール導入の即効性を実感できる領域に設定します。例えば、「月次レポート作成時間を50%削減」「書類の電子化による検索時間の短縮」など、数値で測定可能で比較的達成しやすい目標を設定します。

- 中期課題(6ヶ月~2年)では、業務プロセス全体の最適化を目指します。「顧客データの一元管理による意思決定の迅速化」「営業プロセスの標準化と品質向上」など、組織の働き方そのものを変革する課題を設定します。

- 長期課題(2年以上)は、戦略的な組織変革を目標とします。「データドリブンな経営戦略の確立」「顧客満足度の継続的向上」など、企業競争力の根本的な強化につながる課題を設定します。

このように時間軸を明確にして課題を設定することで、導入効果を段階的に実感しながら、着実にDXを推進できるのです。

テスト運用

第四段階は「テスト運用」です。このフェーズでは、選定したITツールを一部の部署や店舗に絞り込み、約2ヶ月の期間を設けて試験運用を実施します。この試験導入の目的は、現場のオペレーションの中で「本格導入後も継続して使えるか」「短期的な目標をクリアできるか」という二点を見極めることです。

テスト運用では、ツールの機能的な適合性だけでなく、現場での使いやすさ、既存業務との親和性、従業員の受け入れ状況なども詳細に評価します。特に重要なのは、実際の業務効率化効果の測定です。「想定していた時間短縮効果が得られているか」「業務品質に悪影響はないか」「利用者の満足度はどうか」といった観点から総合的に判断します。

また、テスト運用期間中に発生した問題や改善要望を整理し、本導入時の対策を検討することも欠かせない作業です。システムの設定変更、業務フローの調整、追加研修の必要性など、スムーズな本導入のための準備を行います。

テスト運用の結果が良好であれば本導入に進み、課題が多い場合は他のツールの検討や導入方法の見直しを行います。この段階での慎重な評価が、その後の成功を大きく左右するのです。

本導入

最終段階は「本導入」です。試験導入で得られた成果と課題を基に、半年から1年ほどの期間をかけて、全部門への本格展開を計画的に進めていきます。この段階では、テスト運用で得られた知見を活かしながら、確実で持続可能な導入を実現することが不可欠です。

本導入では、一度にすべての部署や拠点に展開するのではなく、準備の整った部署から順次導入を進める段階的アプローチを採用します。この方法により、各段階で発生する課題に個別に対応でき、導入リスクを最小限に抑えながら着実な普及を図れます。

各導入段階では、新しくツールを使い始める従業員に対する研修やサポート体制を充実させましょう。テスト運用で蓄積したノウハウをマニュアル化し、よくある質問への回答集を準備するなど、スムーズな移行を支援する仕組みを整備します。

また、導入後も定期的に利用状況をモニタリングし、期待した効果が得られているかを継続的に評価します。問題が発生した場合は迅速に対策を講じ、必要に応じてツールの設定変更や業務フローの調整を行います。

肝要なのは、本導入の完了をゴールとするのではなく、そこから継続的な改善活動を開始することです。ツール活用による業務効率化の成果を基盤として、次のDXステップへの挑戦や、より高度なデジタル活用へと発展させていけば、真の意味でのDX推進が実現するのです。

DX推進に役立つツール4選

DX推進の重要性は理解しているものの、「何から着手すべきか」と悩む企業は少なくありません。DX成功の鍵は、自社の課題に合ったツールを選び、スモールスタートすることです。

このセクションでは、DXの具体的な第一歩として役立つツールを4つ厳選しました。情報共有の円滑化、業務プロセスの自動化、在庫管理の最適化など、多様な課題解決に繋がるソリューションをご紹介します。それぞれの特徴を比較し、貴社の成長を加速させる最適なツール探しの参考にしてください。

- DocBase

- はたLuck

- zaico

- WinActor

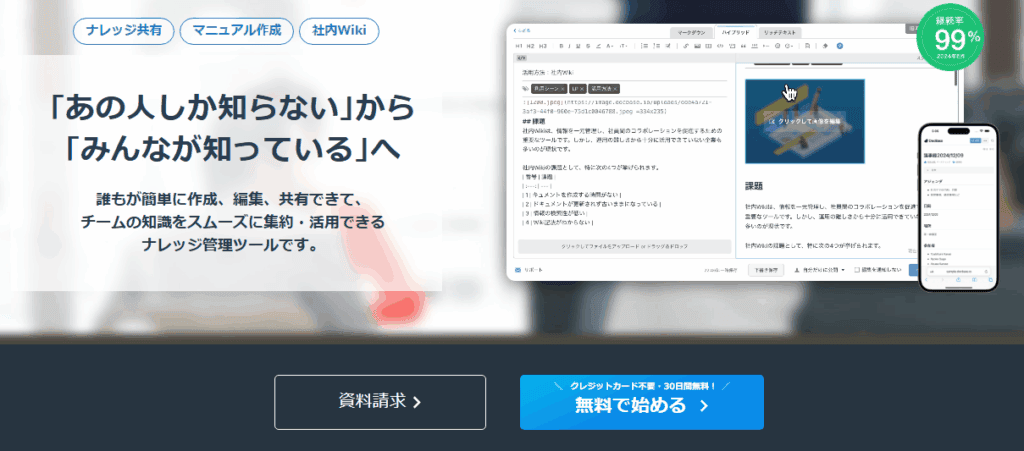

DocBase

【DocBaseの特徴・ポイント】

- 誰でも使えるハイブリッドエディターによる迅速な文書作成

- 強力な同時編集機能による共同作業の効率化

- 差し込み機能による情報の簡単な再利用

- 豊富な検索機能による必要な情報の迅速な発見

- テンプレート機能による標準化と時間短縮

DocBaseは、社内wikiの構築やナレッジ共有、メモや議事録、マニュアルの管理など、さまざまな文書と情報の管理・共有に対応している情報共有ツールです。

マークダウンとリッチテキストの両方を同時に使用できる「ハイブリッドエディター」を搭載しています。デジタルツールが得意な人も苦手な人もチーム全員が利用でき、読みやすくきれいなドキュメントを簡単に書くことができます。

複数のメンバーが1つのドキュメントを同時に編集できる「同時編集機能」を搭載しています。作業負担が分散されるだけでなく、情報の取りこぼしが減り、議事録の作成やアイデア出しといった共同作業がスムーズかつ効率的に進められます。

他のドキュメントをワンクリックで参照したり、ドキュメントの中に別のドキュメントを埋め込みできる「差し込みメモ」機能があります。他者のアイデアを簡単に取り込みながら効率的にドキュメントを作成でき、すでに存在する情報を再利用することで重複作業を削減し、知識をチーム全体で共有・活用できます。

キーワード、グループ、タグなど多様な条件を組み合わせてドキュメントを検索できる機能も用意されています。さらに、PDFやExcelなどの添付ファイル内のコンテンツも検索対象に含まれるため、必要な情報を迅速に見つけ出すことができ、情報探索にかかる時間を大幅に削減し業務効率を高めます。

日報や議事録などのフォーマットを「テンプレート」として登録し、そこからドキュメントを作成できます。繰り返し行う作業の時間を短縮し、一貫性のあるドキュメント作成を支援します。

【DocBaseの費用・料金プラン】

| 無料トライアル | スターター | ベーシック | レギュラー | ビジネス | |

| 料金 | 0円 | 990円/月 | 4,950円/月 | 9,900円/月 | 21,450円/月 |

| ユーザー数 | 無制限 | 3人 | 10人 | 30人 | 100人 |

| ストレージ | 無制限 | 3GB | 10GB | 30GB | 100GB |

【公式サイト】

はたLuck

【はたLuckの特徴・ポイント】

- 情報共有機能

- シフト作成機能

- エンゲージメント機能

はたLuckは、小売・飲食などの店舗サービス業界に特化した業務アプリです。連絡ノート機能で、紙のノートをデジタル化し、店舗内の情報共有を簡単に行えます。各スタッフの閲覧状況も把握でき、共有漏れを防ぐことが可能です。トーク機能では、本部店舗を問わず、必要グループに分けてチャットコミュニケーションが図れます。

シフト申請・調整・確定・確認の業務を管理し、シフト管理の作業工数を減らせます。適正シフト機能を使うと、店舗状況に応じた必要人員を設定しながら、人員の過不足が起きないよう適切な人員を把握した上でのシフト管理が可能です。

星を贈る機能で、仕事仲間に感謝・応援・激励の気持ちを「星」で贈ることができ、スタッフ同士の相互理解やチームワークの醸成につながり、気持ちの良い職場づくりを支援します。

【はたLuckの費用・料金プラン】

| 初期費用 | 月額費用 |

| 初期設定・アカウント発行 | 各種機能利用 |

| オンボーディング支援 | カスタマーサクセス支援 |

| 説明会の実施 | |

| 機材・付属機器の提供 ※はたLuck®SCのみ発生 |

※ 具体的な料金は要問合せ

【公式サイト】

zaico

【zaicoの特徴・ポイント】

- 簡単な操作と導入のしやすさ

- 在庫管理業務全般に対応する包括的な機能

- 多様な技術を活用した効率化・自動化機

zaicoは在庫管理に悩む企業に向けた、業務効率化と自動化を低コストで実現できるクラウド在庫管理システムです。

初めての方でも手持ちのPCやスマートフォンから直感的に操作可能。紙やExcelからの移行も手間なく行える機能があり、AIが紙のデータを自動で読み取ったり、Excelデータをそのままインポートしたりできます。

入出庫から発注、棚卸まで、在庫管理のすべての作業を効率化、自動化できます。具体的には、物品登録、入庫・出庫、在庫確認、棚卸、発注管理に関わる機能が提供されています。リアルタイムでの在庫情報共有や一括管理も可能です。

スマートフォン連携により、カメラで商品やバーコードをかざすだけで入出庫処理やデータ登録・検索も。QRコードやバーコードの生成・活用、スキャンによる棚卸や入出庫処理、AIによる紙データや手書き文字の自動読み取り、IoT重量計やRFIDを使用した「数えない在庫管理」なども可能です。

【zaicoの費用・料金プラン】

| ミニマムプラン | ライトプラン | proプラン | |

| 基本料金 | ¥3,980/月 (税込 ¥4,378) | ¥9,800/月 (税込 ¥10,780) | ¥49,800/月 (税込 ¥54,780) |

| 含まれる機能 | ・3ユーザー (追加可 ※1) ・エクセルから在庫データを登録 ・手書きの帳票を読み取ってデータ登録 ・QRコードを使用した管理 ・変更履歴の表示 ・発注書・納品書の出力 ・物品への期限設定 | ・3ユーザー (追加可 ※1 ・ミニマムプランのすべての機能 ・カメラで文字を読み取って自動入力 ・入出庫データのExcel操作 ・在庫金額自動計算 ・セット品管理機能 ・期限設定とアラート機能 ・発注点設定とアラート機能 ・入出庫予定日の管理 | ・10ユーザー (追加可 ※1) ・ライトプランのすべての機能 ・初期導入サポート ・画像認識で物品登録&入出庫管理 (かざしてzaico) ・棚卸差異の確認 ・予定フリー在庫 (未引当在庫) の表示 ・論理在庫の管理 ・発注時、適正在庫数の提案 ・IoT重量計を使用した自動計測 (ZAICON) ※2 ・シングルサインオン (SAML認証) ※2 ・多要素認証 ※2 |

※1 1ユーザー追加には追加料金が発生いたします

※2 有料オプションの追加でご利用いただける機能です

【公式サイト】

WinActor

【WinActorの特徴・ポイント】

- 直感的でわかりやすいUIと豊富なサポート体制

- 多様なシステムやサービスとの連携力

- 国内市場での確かな実績と信頼

WinActorは、バックオフィスの効率化を支援するRPAツールです。

プログラミング知識がない初心者でも、ドラッグ&ドロップなどのマウス操作で直感的にシナリオを作れる「初心者向けシナリオエディタ」を搭載。マニュアルやFAQ、販売パートナーによるサポートもすべて完全日本語対応で、安心して導入・運用できます。

また、日本企業特有のシステムや業務プロセスに適応した豊富なライブラリやサンプルシナリオにより、OCRや会計システムといった多様な製品・サービスと連携し、幅広い業務を自動化します。NTTの研究所で生まれた純国産ツールとして、8,000社以上(2023年11月末時点)の導入実績と「RPAツール国内シェアNo.1」を誇り、その高い信頼性から多岐にわたる分野で活用されています。

【WinActorの費用・料金プラン】

| バージョン | ライセンス | 種別 | 年間(年間ライセンス料、税込) |

| WinActor Ver.7 | ■ノードロックライセンス | フル機能版 | メーカー希望小売価格 1,098,680円(税込) |

| 実行版 | メーカー希望小売価格 300,080円(税込) | ||

| ■フローティングライセンス | フル機能版 | オープン価格 | |

| 実行版 | オープン価格 | ||

| 管理実行版 | オープン価格 |

【公式サイト】

DXによる業務効率化はDocBaseを活用しよう

DXによる業務効率化は、もはや企業の選択肢ではなく、持続的成長のための必須の取り組みとなっています。DX推進により、企業競争力の向上、業務効率化による生産性向上、新たなサービス開発、働き方改革の促進という4つの大きなメリットを得られます。

DXによる業務効率化の実現には、適切なツール選びが重要な鍵を握ります。特にDocBaseは、以下の点で業務効率化に大きく貢献できる有力なツールといえます。

まず、情報共有の一元化により、分散していた社内ナレッジを一箇所に集約し、必要な情報への素早いアクセスを実現します。情報を探す時間が大幅に削減され、業務の生産性が向上します。

また、DocBaseの直感的なインターフェースにより、ITスキルに関係なく誰でも簡単に利用できます。この使いやすさは、社内での円滑な導入と定着を促進する鍵となる要素です。

さらに、一人あたり約214円という低コストで導入できる点も、中小企業を含むあらゆる規模の企業にとって魅力的です。まずは無料トライアルから始めることで、自社に合った活用方法を見つけられます。

DXの第一歩として、DocBaseを活用した業務効率化の取り組みを検討してみてはいかがでしょうか。