マニュアル管理はツールを活用しよう|選び方のポイントも解説

最終更新日:2025年3月5日

業務マニュアルは、企業にとって重要な知的資産です。しかし、せっかく作成したマニュアルも、適切に管理されなければその価値を十分に発揮できません。実際、多くの企業が「マニュアルがどこにあるかわからない」「内容が古くなっている」「必要な情報にすぐアクセスできない」といった課題を抱えています。これらの問題を解決し、マニュアルを効果的に活用するには、システマチックな管理体制の構築が不可欠です。

本記事では、効率的なマニュアル管理の方法と、それを支援する管理ツールの選び方について詳しく解説します。マニュアルの作成から更新まで、一貫した管理体制を整えることで、業務効率の向上や属人化の防止といった効果が期待できます。また、デジタルツール活用で情報の共有や更新がよりスムーズになり、全社的なマニュアル活用が促進されます。マニュアル管理の重要性を理解し、自社に最適な運用方法を見つけて、組織全体の生産性向上につなげていきましょう。

【この記事を読んでわかること】

- マニュアルは作成して終わりではなく、適切な管理が重要

- マニュアルを適切に管理することで、業務効率化をはじめとするさまざまなメリットが得られる

- マニュアル管理には、ツールを使うのがおすすめ

目次

適切な管理をすることでマニュアルを正しく使えるようになる

マニュアルは、会社の大切な資産です。しかし、せっかく作ったマニュアルも、きちんと管理されていないと宝の持ち腐れになってしまいます。

よくある困りごととして、「マニュアルの保存場所が分からない」「内容が古くなっている」といった問題があります。このような状態では、せっかくのマニュアルが活用されず、放置されてしまう結果になりかねません。

マニュアル管理をしっかり行うことで、以下のような効果が期待できます:

- 業務の属人化を防ぐことができる

- 作業時間を短くできる

- 誰でも同じ品質の仕事ができる

マニュアルを作るだけでなく、きちんと管理することで、初めて本来の効果を発揮できるのです。

効率的な業務の実現には、マニュアルの作成と管理の両方が欠かせません。まずは自社のマニュアル管理の現状を見直してみましょう。

マニュアル管理が適切に行われる5つのメリット

適切なマニュアル管理の実践には、以下のようなメリットが挙げられます。

- 業務が効率化される

- 教育コストを削減できる

- 属人性を防げる

- 問い合わせを削減できる

- 業務全体を把握できる

それぞれについて、次から具体的に解説していきます。

業務が効率化される

仕事の進め方は、人それぞれ違います。経験やスキル、理解力によって、その差は大きくなることもあります。しかし、マニュアル管理を適切に行うと、こうした個人差を最小限に抑えられます。

その結果、以下のような効果が期待できます:

- ミスやトラブルの減少

- 安定した品質の確保

- 業務の効率化

特に業務の効率化は、会社にとって重要な意味を持ちます。

具体的には:

- 時間と人材の有効活用

- 生産性の向上

- コストの削減

- 社員の満足度アップ

これらの効果は、すぐに表れるものもあれば、長い目で見て実感できるものもあります。コスト削減による利益率の向上は、会社の成長に直接つながります。会社の発展のために、マニュアル管理を通じた業務効率化に取り組んでみましょう。

教育コストを削減できる

適切なマニュアル管理は、新入社員の教育において大きな効果を発揮します。特に教育にかかるコストの削減が期待できます。

新しい人材を迎え入れる際に期待されるのは、短期間で戦力として育てることです。ここで重宝するのが、きちんと整備されたマニュアルです。マニュアルがきちんと管理されていれば、指導する側の負担を減らしながら、効率的な教育を行うことが可能となります。

マニュアルを活用した教育には、以下のような利点があります:

- 学んだことを自分のペースで見直せる

- 教育にかかるコストを抑えながら確実な成長が見込める

- 新人の不安を軽減し、離職防止につながる

このように、マニュアル管理は人材育成の基盤として重要な役割を果たします。教える側と教わる側の双方にとって、効率的で効果的な教育環境を整えることができるのです。

属人性を防げる

企業の多くが「業務知識の属人化」という課題を抱えています。これは見過ごせない深刻な問題です。

業務の属人化が進むと、特定の担当者に仕事が集中し、その人が不在の際に業務が滞ってしまいます。しかし、適切なマニュアル管理によって、この問題を解決できます。

マニュアルをしっかりと管理することで:

- 業務の判断基準が明確になる

- 不要な確認作業を減らせる

- 指示待ち時間を短縮できる

といったメリットが得られます。つまり、担当者が不在でも業務を円滑に進められる環境が整うのです。組織全体の生産性が向上し、より健全な職場環境を作ることができます。

問い合わせを削減できる

日々の業務で頭を悩ませる問題の1つが、シンプルな問い合わせへの対応です。マニュアルを見ればわかるような内容でも、問い合わせが絶えないことがあります。

この状況を改善するには、以下の取り組みが効果的です:

- マニュアルの内容を常に最新に保つ

- 誰でも簡単にアクセスできる環境を整える

- まずマニュアルを確認する習慣づけを行う

ただし、問い合わせが減らない場合は、次の点を見直す必要があります:

- マニュアルの内容は適切か

- 保管場所はわかりやすいか

- 使いやすい形式になっているか

全社員の意見を取り入れながら、より使いやすいマニュアル管理の仕組みを作っていくことが大切です。

業務全体を把握できる

適切なマニュアル管理は、業務の全体像を理解する上で重要な役割を果たします。特に新しい担当者にとって、マニュアルは業務を理解するための重要な指針となります。

効果的なマニュアルには、以下の要素が含まれている必要があります:

- わかりやすい業務フロー図

- 具体的な注意点

- 詳しい作業手順

- 想定外の事態への対処法

多くの場合、マニュアルを必要とする人は、その業務に不慣れな方々です。そのため、業務の目的やゴールを明確に示し、全体の流れが把握できるような構成にすることが大切です。このように、マニュアル管理は単なる手順書としてだけでなく、業務全体を理解するための重要なツールとして機能するのです。

マニュアル管理が適切に行われない4つのデメリット

マニュアル管理を実践していくにあたっては、マニュアル管理が適切に行われない場合のデメリットも理解しておくと良いでしょう。ここでは以下のデメリットについて、具体的に解説していきます。

- ミスやトラブルが発生しやすくなる

- 業務が非効率的になる

- 情報格差が生じる

- 同様の引継ぎ業務が繰り返し発生する

ミスやトラブルが発生しやすくなる

マニュアルの更新が適切に行われないと、さまざまなトラブルの原因となります。特に新入社員や新規メンバーが加わるタイミングでは、そのリスクが高まります。

トラブルを防ぐため、以下のタイミングでマニュアルの見直しを行いましょう:

- 業務の手順が変更された時

- 修正点が一定量たまった時

- 定期的な見直し時期(半年や1年ごと)

また、マニュアルには必ず最終更新日を記載することをおすすめします。結果として情報の新しさが一目でわかり、古い情報による誤りを防げます。一度失った信頼を取り戻すには、多くの時間とコストがかかります。適切なマニュアル管理は、そのようなリスクを未然に防ぐ重要な取り組みなのです。

業務が非効率的になる

マニュアルの不適切な管理は、業務効率に大きな影響を及ぼします。その影響は、直接的な作業効率だけでなく、組織全体の生産性にまで及びます。

主な問題点として:

- 業務改善の方向性が見えにくい

- 確認作業による時間のロス

- 社員のストレス増加

これらの問題は、一部の担当者だけでなく、組織全体に波及します。特に、業務プロセスの改善や効率化を検討する際、適切なマニュアル管理がないと、どこを改善すべきかの判断が難しくなります。つまり、マニュアル管理は単なる作業手順の文書化ではなく、組織全体の効率化に関わる重要な要素なのです。

情報格差が生じる

適切なマニュアル管理がないと、「その情報は知りませんでした」といった状況が頻繁に発生します。このような情報格差は、業務の質に大きな影響を与えるだけでなく、深刻なトラブルの原因となることもあります。

情報格差を防ぐために、以下の取り組みが効果的です:

- 定期的なマニュアルの確認習慣づけ

- 誰もがわかる保管場所の設定

- 全社員が利用できる仕組み作り

慣れた業務でも、マニュアルを確認する習慣をつけることで、情報の認識違いを防止できます。また、マニュアルの保管場所を明確にし、誰でもアクセス可能な環境を整えることが大切です。このように、適切なマニュアル管理は、組織内の情報共有を円滑にし、業務の質を安定させる重要な役割を果たします。

同様の引継ぎ業務が繰り返し発生する

マニュアルが適切に管理されていないと、同じ引き継ぎ作業を何度も繰り返す必要が生じます。これは、新旧の担当者双方の貴重な時間を無駄にする要因となります。

特に問題となる点は:

- 基本的な内容の繰り返し説明

- 実務開始後の度重なる確認

- 新旧担当者の生産性の低下

口頭での引き継ぎだけでは、実際の業務を始めた際に新たな疑問が生まれやすく、その都度確認が必要になります。これは新担当者の不安を増大させるだけでなく、旧担当者の本来の業務にも支障をきたします。マニュアルの適切な管理は、このような非効率な状況を防ぎ、スムーズな業務移行を実現する重要な要素なのです。

マニュアルを効果的に管理するならツールの活用がおすすめ

効果的なマニュアル管理を実現するには、専用ツールの活用がおすすめです。デジタル化されたマニュアル管理ツールには、従来の紙媒体にはない多くの利点があります。

主なメリットとして:

- いつでもどこでもアクセス可能

- スマートフォンからの閲覧

- 簡単な整理・検索機能

- 保管場所の明確化

特に、PCだけでなくスマートフォンからもアクセスできる点は、現場で即座に確認することを可能にします。また、デジタルツールならではの整理機能により、必要な情報をすぐに見つけられます。このように、マニュアル管理ツールの活用は、情報共有の効率化と、マニュアルの実用性向上に大きく貢献するのです。

マニュアル管理をツールで行う4つのメリット

マニュアル管理はツールで行うのがおすすめです。4つのメリットについて、具体的に解説していきます。

- 素早い情報伝達

- 対応スピードの向上

- 業務の見える化

- 会社の損失防止

素早い情報伝達

マニュアル管理をツールで行う大きな利点の1つが、素早い情報伝達です。

従来の紙のマニュアルでは、印刷や配布のプロセスに多くの時間がかかっていました。特に、急な内容の変更があった場合、すべての関係者に新しい情報を届けるまでに相当な手間がかかっていたのです。

でも、デジタルツールを使えば、そんな悩みは解消できます。マニュアルの更新があっても、すぐに全員に共有可能なため、情報伝達のスピードが格段に上がります。

また、紙のマニュアルで起こりがちな「古い版と新しい版が混在する」といった問題も防げます。常に最新の情報にアクセスできる環境が整い、業務の質も向上していくでしょう。

このように、マニュアル管理をツール化することで、情報共有の効率が大きく改善されます。ぜひ、自社の状況に合わせて、最適なマニュアル管理ツールの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

対応スピードの向上

マニュアル管理ツールの導入で得られる大きなメリットの1つが、対応スピードの向上です。

ビジネスの現場では、思わぬトラブルに直面することがよくあります。そんなとき、必要な情報にすぐにアクセスできるかどうかが、問題解決の鍵となります。

例えば、よくある質問やFAQをマニュアルに含めておけば、担当者に問い合わせをせずに、すぐに対応可能です。「対処が遅れて問題が大きくなってしまう」といった事態を未然に防げます。

また、検索機能を使えば、膨大なマニュアルの中から必要な情報を瞬時に見つけ出せます。キーワードを入力するだけで、関連する内容がすぐに表示されるため、時間のロスを最小限に抑えられます。

このように、マニュアル管理ツールは、日々の業務における問題解決をスピーディーにします。結果として、お客様満足度の向上や業務効率の改善にもつながっていくでしょう。

業務の見える化

マニュアルをしっかり管理することで、業務の見える化を実現できます。これは、組織の成長にとって重要なポイントとなります。

従来の紙ベースのマニュアルでは、作る人によって書き方や内容の質にばらつきが出やすいものでした。これは、業務の理解や進め方に違いを生む原因となっていました。

しかし、マニュアル管理ツールを活用すれば、この課題を解決可能です。ツールに用意されているテンプレートを使うことで、誰が作成しても一定の質が保たれたマニュアルができあがります。

さらに、視覚的な要素も取り入れやすいため、文章だけでは伝わりにくい内容も、図や写真を使ってわかりやすく表現できます。業務の手順や重要なポイントが明確になり、スタッフ間での解釈の違いも防げるのです。

このように、マニュアル管理ツールは、業務の標準化と見える化を支援する心強いパートナーとなります。結果として、組織全体の業務品質の向上につながっていきます。

会社の損失防止

突然の人事異動や商品の発注ミス。ビジネスの現場では、予期せぬ事態が起こりがちです。そんなとき、適切なマニュアル管理が会社の損失を防ぐ重要な役割を果たします。

例えば、責任者が急に変わっても、しっかりとしたマニュアルがあれば、新しい担当者はすぐに「何をすべきか」を理解できます。また、商品の発注ミスが起きた場合でも、トラブルシューティングのマニュアルを確認することで、適切な対応が可能になります。

さらに、マニュアルを見直すと、「業務フローのどこに問題があったのか」を特定しやすくなります。これにより、同じミスの再発を防ぐための改善策を立てることができます。

つまり、適切なマニュアル管理は、日々の業務における問題解決だけでなく、将来的なリスク管理にも役立つのです。会社の大切な資産を守るためにも、マニュアル管理の重要性を再認識してみませんか。

マニュアル管理ツールを選ぶ際に見るべき3つの機能

マニュアル管理ツールを選ぶ際には、押さえておきたい機能があります。ここでは特にチェックすべき以下の3つの機能について、具体的に解説していきます。

- 作成の手間を省く機能

- マニュアルを定着化させる機能

- マルチデバイスへの対応機能

作成の手間を省く機能

マニュアル管理ツールを選ぶとき、作成の手間を省ける機能があるかどうかは重要なポイントです。使いやすいツールがあれば、スタッフの負担を減らしながら、質の高いマニュアルを作ることができます。

特に便利なのが、テンプレートや基本フォーマットです。これらが用意されているツールなら、項目に沿って情報を入力するだけで、見やすいマニュアルを作れます。

また、テンプレートを使うことで、「どこに何が書かれているか」が明確になります。その結果、マニュアルを読む人にとっても、必要な情報を見つけやすくなるのです。

さらに、内容の更新が必要になったときも、テンプレートがあれば短時間で修正可能です。決まった形式があることで、どこを直せばいいのかがわかりやすく、効率的な更新作業が可能になります。

このように、作成の手間を省ける機能は、マニュアル管理を継続的に行う上で大きな助けとなります。ツール選びの際は、ぜひこの点も確認してみてください。

マニュアルを定着化させる機能

マニュアルは作るだけでは不十分です。全員が活用できる環境を整え、組織全体に定着させることが重要です。そのためには、マニュアル管理ツールの使いやすさがポイントとなります。

大切なのは、共有のしやすさです。いくら良いマニュアルを作っても、関係者に素早く届けられなければ意味がありません。そのため、スムーズな共有機能は、マニュアルを定着させる上で欠かせない要素となります。

また、ツールの操作性も重要です。パソコンが得意でないスタッフでも簡単に使えると、全社的な活用につながります。メールを使える程度のITスキルがあれば操作できる、そんなシンプルなツールをおすすめします。

つまり、マニュアル管理ツールは「誰でも」「いつでも」「どこでも」使えることが理想です。スタッフがストレスなく活用できる環境を整えると、マニュアルの定着化が進み、業務の効率化につながっていくのです。

マルチデバイスへの対応機能

現代のビジネスシーンでは、場所を選ばずマニュアルを確認できる環境が求められています。特に、現場で働くスタッフにとって、マルチデバイス対応は必須の機能と言えるでしょう。

例えば、製造現場や接客の最前線では、パソコンの前に座って確認をする時間的余裕がありません。そんなとき、スマートフォンでさっと確認できれば、業務の流れを止めることなく必要な情報が得られます。

また、外出先での急な確認にも対応可能です。パソコンを持ち歩く必要がなく、手軽に使えるスマートフォンやタブレットで閲覧できれば、場所や時間の制約から解放されます。

このように、マルチデバイス対応のマニュアル管理ツールは、現代の働き方に欠かせない存在です。ツールを選ぶ際は、スタッフの働き方や業務の特性を考慮して、最適な使いやすさを実現するものを選びましょう。

マニュアル管理におすすめのツール8選

マニュアル管理ツールは、数多く存在しています。ここでは編集部が選ぶおすすめのツールを8つご紹介します。

- DocBase

- ナレカン

- Stock

- iTutor

- Dojo

- TeんDo

- Teachme Biz

- COCOMITE

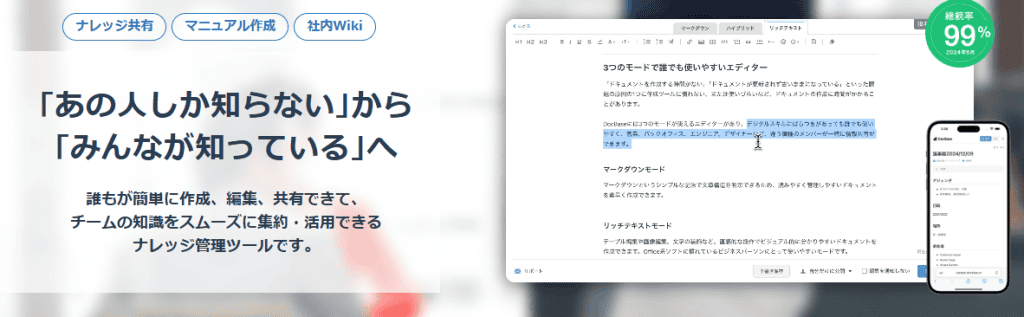

DocBase

【DocBaseの特徴】

- 画像のペイントモード

- 同時編集機能

- 柔軟な公開範囲設定

- 豊富な検索機能

- セキュリティ機能

DocBaseは、マニュアル管理にも利用いただける情報共有ツールとして多様な機能を備えています。まず、画像のペイントモードにより、画像編集ソフトを別途使用することなく、DocBase内で画像に矢印やテキストを追加したり、モザイクをかけたりといった加工が可能です。マニュアルや手順書の作成が効率化されます。

次に、同時編集機能によって、複数のメンバーが同時に1つのメモを編集できるため、チーム全体でマニュアル作成が可能で、情報共有の円滑化と負担分散につながります。また、グループ機能を活用した柔軟な公開範囲設定ができ、メモの公開範囲を限定したり、複数のグループに公開したりすることで、情報へのアクセス制御を容易に行えます。

さらに、キーワードやグループ、タグなどを用いた豊富な検索機能が備わっており、PDFやExcelといった添付ファイル内の情報も検索対象となるため、必要な情報に迅速にアクセスできます。セキュリティにも力を入れており、シングルサインオンや2段階認証、アクセス制限といった機能に加えて、通信と投稿情報の暗号化、チームごとの秘密鍵を用いたデータ暗号化保存を行っています。情報セキュリティの国際規格であるISO 27001認証も取得しており、安全な情報管理体制を構築しています。

【DocBaseの料金プラン】

| 無料トライアル | スターター | ベーシック | レギュラー | ビジネス | |

| 料金 | 0円 | 990円/月 | 4,950円/月 | 9,900円/月 | 21,450円/月 |

| ユーザー数 | 無制限 | 3人 | 10人 | 30人 | 100人 |

| ストレージ | 無制限 | 3GB | 10GB | 30GB | 100GB |

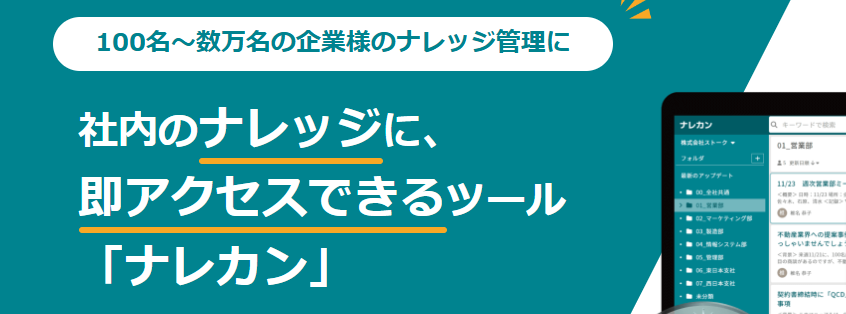

ナレカン

【ナレカンの特徴】

- 超高精度の検索機能

- ナレッジの一元化

- 情報管理機能

ナレカンは、社内のナレッジに素早くアクセスすることを可能にするツールです。最大の魅力は、高度な検索機能にあります。AI自然言語検索では、まるで上司に相談するように自然な言葉づかいで質問を入力するだけで、ナレカンAIが全社的なナレッジを分析し、最適な回答を導き出します。

また、テキストメモから、ファイル内容のAI自動抽出、メールの自動転送、チャットのワンクリック蓄積、社内版知恵袋といったさまざまな形式の情報を一か所に集約し、ナレッジ管理を容易にします。さらに閲覧権限の設定、誤削除防止のためのごみ箱機能、記事編集履歴の保持、利用状況レポート、データエクスポート、OCR検索、承認フローなど、企業の情報セキュリティと効率的な運用を支援する管理機能が豊富に備わっています。

【ナレカンの料金プラン】

料金は要問い合わせ。「ビジネスプラン」「エンタープライズプラン」「プレミアムプラン」から選択。

Stock

【Stockの特徴】

- シンプルなUIで操作しやすい

- マルチデバイス対応

- オフラインでも一部機能の使用ができる

- 無料の条件は「20ノートまで」

Stockは、シンプル操作でチームの知識を簡単に管理・共有するグループウェアです。操作の簡単さが特にすぐれており、初めての人でも迷わず操作できるよう設計されています。小~中規模までの企業規模に適しています。マルチデバイスにも対応しており、スマートフォンやタブレットから、アプリを経由して操作が可能です。

フリープランは無料ですが、20ノート(ノート:ファイルのような保存単位)までという条件付きです。なお、作成後のノートを削除しても、ノートのカウントが戻ることはないため注意してください。

【Stockの料金プラン】

| フリープラン | ビジネスプラン | エンタープライズプラン | |

| 料金 | 0円 | 550円/月※1ユーザーあたり | 1,100円/月※1ユーザーあたり |

| ノート数 | 20ノートまで | 無制限 | 無制限 |

| ストレージ | 1GB | 10GB | 20GB |

iTutor

【iTutorの特徴】

- 出力形式に応じてプランを選択可能

- 自動翻訳機能搭載で翻訳のコストがかからない

- 検討者向け・導入企業向けのセミナーを実施

iTutorは、業務手順書や教育用マニュアルを簡単に作成・共有するツールです。動画や文章などを丸ごと作成できるプランから、どちらかに特化したプランまで、さまざまなプランが用意されています。

最大の特徴は、自動翻訳機能が付いている点です。作成したマニュアルの一括翻訳が可能で、27か国語の翻訳に対応しています。最終的な価格は、人数規模などによって変わります。具体的な金額は、問い合わせて確認してください。

【iTutorの料金プラン】

| Pro | Standard | Document | Video | for Mac | |

| 料金 | 90万円~ | 70万円~ | 38万円~ | 38万円~ | 55万円~ |

| ユーザー数 | 要問い合わせ | ||||

| 主目的 | 制限なし | 動画+文章 | 文章 | 動画 | Macユーザー |

Dojo

【Dojoの特徴】

- 第21回中小企業優秀新技術・新製品賞 優秀賞受賞

- 英語・中国語にも対応

- eラーニングツールとして利用も可能

Dojoは、業務手順書やマニュアルを簡単に作成・共有するマニュアル作成ツールです。第21回中小企業優秀新技術・新製品賞で優秀賞を受賞しており、マニュアル作成以外にもさまざまな用途に使用することができます。

最大の特徴は、eラーニングツールとしても利用できる点です。そのほか、シミュレーションコンテンツや製品デモの作成も可能です。また、日本語以外にも英語と中国語に対応しているため、外国人労働者を多く抱える企業でのスタッフの即戦力化にもつながるでしょう。

【Dojoの料金プラン】

要問い合わせ

TEんDo

【TEんDoの特徴】

- マニュアル自動作成

- 多彩な編集機能

- 多様なアウトプット

TEんDoは、簡単な操作と多彩な表現で、誰でもわかりやすいマニュアルを作成できるツールです。特徴としてまず挙げられるのは、マニュアルの自動作成機能です。情報システムを操作するだけで、操作内容や画面を自動的にキャプチャし、マニュアル作成の基盤を自動で構築します。

次に、多彩な編集機能も魅力です。ズームや音声挿入といった機能はもちろん、自動音声合成機能により、音声付きコンテンツも手軽に作成可能です。多様なアウトプット形式に対応している点も特徴です。作成したマニュアルは、紙媒体はもちろん、動画やテストコンテンツなど、目的に合わせたさまざまな形式で出力できます。WordやExcel形式での出力も可能です。

【TeんDoの料金プラン】

| 日本語ライセンス | 英語ライセンス | 中国語ライセンス | |

| プラン名 | ベーシックプラン (月額・税抜) | ベーシックプラン (月額・税抜) | ベーシックプラン (月額・税抜) |

| 価格 | ¥80,000 / ライセンス | ¥80,000 / ライセンス | ¥80,000 / ライセンス |

Teachme Biz

【Teachme Bizの特徴】

- テンプレートに沿って画像と動画を入れるだけ

- 自動翻訳機能で20か国語に対応

- QRコードでの共有が可能

Teachme Bizは、業務手順書やマニュアルの作成・共有を効率的に行えるクラウド型のマニュアル作成ツールです。動画型マニュアル作成にすぐれており、テンプレートに沿って画像と動画を入れるだけでマニュアルが完成します。

共有方法も多彩で、PDF出力やQRコードに対応しています。ほかにも閲覧履歴機能も搭載しており、誰がどのマニュアルを閲覧したかを確認可能です。動画マニュアルを考えている企業は、検討の余地があるマニュアル作成ツールです。

【Teachme Bizの料金プラン】

| スタータープラン | ベーシックプラン | エンタープライズプラン | |

| 料金 | 65,780円/月 | 131,780円/月 | 351,780円/月 |

| ユーザー数 | 60人 | 180人 | 600人 |

| ストレージ | – | – | – |

※別途初期費用

COCOMITE

【COCOMITEの特徴】

- 基本レイアウトに従うだけの簡単マニュアル作成

- リンク機能を搭載

- 社外向けマニュアル作成プランもあり

COCOMITEは、企業内のナレッジ管理と情報共有を効率化できるクラウド型マニュアル作成ツールです。慢性的な人手不足を解消することを目的としており、業務の属人化解消を目指しています。

着目したいのは、検索機能とリンク機能を搭載している点です。必要な情報を迅速に見つけられるため、リードタイム削減につながります。また、外部に公開するのに特化した「COCOMITE トリセツパック」が別途用意されており、目的に応じたマニュアル作成が可能です。

【COCOMITEの料金プラン】

| エントリープラン | スタンダードプラン | エンタープライズプラン | |

| 料金 | 29,600円/月 | 79,000円/月 | 287,000円/月 |

| ユーザー数 | 編集者 3人閲覧者 0人 | 編集者 20人閲覧者 100人 | 編集者 100人閲覧者 500人 |

| ストレージ | 25GB | 100GB | 500GB |

※別途初期登録料65,000円が必要

※社内向けマニュアル作成「トリセツパック」は48万円/年

マニュアル管理を実施する4ステップ

マニュアル管理にあたって実際に行うことを、以下の4ステップに分けて解説していきます。このステップを参考に、効率的なマニュアル管理に取り組んでください。

- 作成する

- 1か所にまとめて保存・保管する

- 活用状況を調べる

- 定期的に更新する

1.作成する

マニュアル管理の成功は、作成段階での取り組みにかかっています。まずは、どんな業務のマニュアルが必要なのかを明確にすることから始めましょう。

具体的な手順としては、関係者へのインタビューや業務調査を実施します。現場の声を丁寧に集めると、本当に必要な情報が見えてきます。そして、集めた情報をわかりやすく書き起こしていきます。

ここで大切なのは、忙しい現場のスタッフでもすぐ理解できる表現を心がけることです。また、図や写真などの視覚的な要素を取り入れると、よりわかりやすいマニュアルになります。

さらに、基本となるフォーマットを決めておくと、後々の作業がとても楽になります。統一されたレイアウトは、読みやすさを高めるだけでなく、内容の抜け漏れも防げます。また、複数のマニュアルを更新する際も、どこを直せばいいのかがわかりやすくなります。

このように、しっかりとした準備と基本ルールの設定が、使いやすいマニュアルづくりの土台となるのです。

2.1か所にまとめて保存・保管する

せっかく作ったマニュアルも、適切な保存・管理がなければ宝の持ち腐れになってしまいます。効率的な活用のために、保管場所の決定は重要なポイントとなります。

まず大切なのは、どんなマニュアルがあるのかを誰でも把握できるようにすることです。台帳を作成して一覧化しておけば、必要なマニュアルをすぐに見つけられます。

また、保存場所は1か所にまとめることをおすすめします。特に、クラウドでの保管は、全スタッフが簡単にアクセスできる環境を作れる点ですぐれています。個人のパソコンで管理していると、マニュアルの所在がわからなくなったり、古い版が残ってしまったりするリスクがあります。

一元管理することで、最新の情報をみんなが共有でき、マニュアルの効果を最大限に引き出せます。整理された保管環境は、業務の効率化への第一歩となるのです。

3.活用状況を調べる

マニュアルを作っただけでは、その価値を十分に引き出せません。活用状況を把握し、改善を重ねることで、より効果的なマニュアル管理が実現できます。

まず大切なのは、マニュアルの使用目的や利用場面を明確にすることです。例えば「社員教育時には必ずマニュアルを使う」といったルールを設けて、マニュアルの存在意義や作成の必要性を組織全体で共有していきます。

また、よく見られているページに注目することも有効です。よく見られているページには、使いやすさのヒントが隠れているかもしれません。その特徴を分析して他のページにも取り入れると、マニュアル全体の質を高められます。

このように、活用状況を調べ、改善を重ねることで、より使いやすいマニュアルが作られていきます。定期的なチェックを通じて、自社にぴったりのマニュアル運用を見つけていきましょう。

4.定期的に更新する

マニュアルは作って終わりではありません。日々の業務から得られる気づきやノウハウを反映し、常に最新の状態に保つことが大切です。

特に重要なのは、更新のタイミングを決めておくことです。例えば、四半期ごとの見直しを設定したり、業務の変更があったときにすぐ更新したりするなど、計画的な更新が効果的です。

また、専任の担当者を決めることもおすすめです。誰が更新の責任を持つのかを明確にすると、更新作業が後回しになるのを防げます。担当者を中心に、現場からの意見や改善点を集めて、マニュアルに反映していきましょう。

このように、マニュアルは定期的なメンテナンスが必要な「生きもの」です。最新情報を取り入れ続けて、マニュアルは組織の成長を支える確かな道具となっていくのです。

マニュアル管理ツールを活用して効果的に運用しよう

マニュアル管理は、企業の業務効率化に欠かせない重要な取り組みです。本記事では、マニュアル管理の意義とツールを活用した効果的な運用方法について詳しく解説してきました。

適切なマニュアル管理で、業務の効率化や教育コストの削減、属人性の防止など、様々なメリットが得られます。一方で、管理が不適切な場合は、ミスやトラブルの発生、業務の非効率化といったデメリットが生じる可能性があります。

これらの課題を解決するためには、マニュアル管理ツールの活用が効果的です。特に、素早い情報伝達や対応スピードの向上、業務の見える化といった機能は、現代のビジネス環境において大きな価値を持ちます。

マニュアル管理ツールの導入を考えている場合は、DocBaseもご検討ください。DocBaseは、マニュアル作成・管理にも活用できる情報共有ツールです。入力・作成も難しくないUIで、フォーマットも用意されているため統一感のあるマニュアルが作成可能です。無料トライアルからお試しいただけます。

DocBaseを活用したマニュアル管理に関する事例

| 企業名 | DocBaseの活用事例 | 掲載先 |

| アールキューブ様 | ウェディングプランナーや外部パートナー向けに、会場情報、業務マニュアル(ネットのつなぎ方、招待状の作り方など)を共有。会場に関するノウハウをデータとして蓄積し、共有することで、スタッフの情報格差をなくし、サービス品質の均一化に貢献 | アールキューブ版ウィキペディアをDocBaseで作成 〜検索すればなんでも分かる |

| GameWith様 | エンジニアチームで、コーディングガイドラインやルーティンワークの手順、アプリケーションのデプロイ方法、サーバー操作などを記載。ややこしい操作手順をDocBaseに集約することで、属人化を解消し、誰でも重要な作業を行えるように | エンジニア全員が日々の重要な作業を行えるようになりました株式会社GameWith様 |

| シナジーマーケティング株式会社様 | 顧客と接する営業メンバーが、DocBaseで機能情報を参照することにより、エンジニアに質問する手間を削減 | 気軽に投稿できるので、思っていることを声に出しやすくなりましたシナジーマーケティング株式会社様 |

| オイシックス・ラ・大地様 | 社内ルールや便利ツールなど、よく使う情報のリンク集としてDocBaseを活用し、組織図や各種依頼書、システム周りの設定方法などをまとめて掲載 | 会議のペーパーレス化が進んで、とても楽になりましたオイシックス・ラ・大地株式会社様 |

| エングラフィア様 | 設計書の共有にDocBaseを利用。GUIでUMLを作れるサービスでは、変更したときの差分が見えないという不満があった。DocBaseではUMLがテキストで書けて、変更の差分が残るのが良いとしている | 【事例】本棚から本を探すような感覚で、欲しい情報を探せます |

| マイナビ様 | 新入社員のオンボーディングにDocBaseを活用し、身の回りの整備の仕方や必要な手続きなどの情報を集約 | 部署を越えてナレッジを横展開できるようになりました | DocBase ナレッジ共有・情報共有ツール |