ナレッジ活用によって得られる効果は?具体的なステップや成功事例を徹底解説!

最終更新日:2025年2月20日

「ナレッジ活用」は、単なる情報共有の仕組みを超えて、組織の成長と競争力強化を支える重要な経営戦略でもあります。営業部門での商談のコツから、製造現場での効率的な作業手順まで、日々の業務から得られる実践的なナレッジを組織全体で活用することで、業務効率の向上や、新入社員の早期戦力化が実現できます。本記事では、ナレッジ活用で得られる具体的な効果と、導入のためのステップ、さらには他社の成功事例を詳しく解説します。業務効率化や生産性向上を目指す企業の皆様にとって、実践的な指針となる内容をお届けします。

【この記事を読んでわかること】

- ビジネスにおけるナレッジとは「企業にとって有効な知識」のことで、企業や組織内で共有すべき知識

- ナレッジを活用することで組織や従業員に多くのメリットをもたらす

- まずは目的設定から始めて最終的にはPDCAサイクルを通じて改善することがナレッジ活用に不可欠

- ナレッジ活用においては課題もあるため、段階的に導入することがおすすめ

目次

ナレッジとは?

企業活動において、「ナレッジ」という言葉を耳にする機会が増えています。ナレッジとは英語の「knowledge」に由来する言葉で、単純に訳すと「知識」を意味します。しかし、ビジネスの文脈では、もっと深い意味があります。

ビジネスにおけるナレッジとは、「企業活動において価値を生み出す知識」を指します。具体的には、業務上の成功事例、効率的な作業手順、顧客対応のコツなど、企業活動を円滑に進めるために必要な情報全般を含みます。

例えば、営業部門で培われた商談のテクニックや、製造現場での効率的な作業手順など、日々の業務から得られる実践的な知見がナレッジに該当します。これらの情報は、単なるデータや断片的な知識ではなく、実務で有効性が確認された価値ある知的資産です。

組織全体でナレッジを共有することで、個人の経験や知識が組織の財産となり、業務効率が飛躍的に向上します。新入社員でもベテラン社員の知見にアクセスできれば、早期の戦力化が可能になります。

ビジネス環境が急速に変化する現代において、ナレッジの活用は企業の競争力を左右する重要な要素となっています。

ナレッジにまつわる関連用語

ビジネスにおけるナレッジ活用を理解する上で、重要な3つの概念があります。「ナレッジマネジメント」「ナレッジベース」「ナレッジワーカー」です。これらの概念を理解することで、組織におけるナレッジ活用の全体像が見えてきます。

- ナレッジマネジメント

- 組織内の知識や情報を戦略的に管理・活用する方法論です。単なる情報の収集にとどまらず、組織全体で効果的に活用可能な仕組みの構築を目指します。例えば、営業部門の成功事例を体系化し、全社で共有・実践できる形に整理することが含まれます。

- ナレッジベース

- 企業の知的資産を整理・保管するデータベースシステムです。社内の重要な情報や経験則を、必要な時にすぐ取り出せる形で保管します。製品マニュアルや顧客対応事例など、日常業務で頻繁に参照される情報を効率的に管理します。

- ナレッジワーカー

- 専門的な知識や経験を生かして新しい価値を創造する人材です。従来の単純作業を行う労働者とは異なり、独自の視点で問題解決を図り、イノベーションを生み出す存在です。

これら3つの要素が有機的に結びついたナレッジ活用を実践することで、組織の知的生産性が向上し、持続的な成長が可能になります。

ナレッジとノウハウの違い

ビジネスの現場で頻繁に使用される「ナレッジ」と「ノウハウ」。日常業務で正確な意思疎通を図るためにも、似て非なるこれらの概念の違いを理解しておくことをおすすめします。

- ノウハウ

- 英語の「Know-how」から派生した言葉で、実践的な技術やスキルを指します。例えば、ERPシステムの操作手順や、製品の製造工程における具体的な作業方法などが該当します。これらは実務で直接活用できる実践的な技術知識です。

- ナレッジ

- ノウハウより広範な概念で、理論的な知識から実践的な知恵までを包含します。例えば、市場動向の分析や、戦略立案のための思考プロセスなども、重要なナレッジとなります。

これら2つの概念は、相互に補完し合う関係にあります。適切なナレッジがあってこそ、効果的なノウハウの習得が可能になります。逆に、実践を通じて得られたノウハウは、より深いナレッジの形成につながります。

理論と実践のバランスの取れた業務遂行のためにも、ナレッジとノウハウの両方を意識し、蓄積・活用することが重要です。

ナレッジ活用によって得られる効果

ナレッジ活用によって得られる効果には、以下のようなものがあります。

- 業務効率化による生産性向上

- 社内教育の負担軽減

- ナレッジの属人化防止

- 競争力の維持・持続可能な成長

- 新たなナレッジの創造

- 顧客満足度の向上

それぞれについて、具体的に解説していきます。

業務効率化による生産性向上

組織における業務効率化と生産性向上を実現する有効な手段として、ナレッジ活用が挙げられます。長年の業務経験を持つベテラン社員は、専門分野における深い知識や効率的な業務手順といった貴重なナレッジを保有しています。

このナレッジを組織全体で共有することで、2つの重要な効果が期待できます。1つ目は、若手社員のスキルアップです。ベテラン社員の持つ専門知識や効率的な業務手順を学ぶことで、組織全体の業務処理能力が向上します。

2つ目は、ムダな時間の削減です。経験不足による非効率な作業や、手順の不備によって発生する余分な時間を最小限に抑えられます。例えば、案件対応の標準的な手順をナレッジとして共有することで、経験の浅い社員でも効率的に業務を進められるようになります。

さらに、ナレッジ活用によって、組織全体の業務品質を一定水準以上に保つことができます。その結果、顧客対応の質が向上し、企業価値の向上にもつながります。

ナレッジ活用は、単なる情報共有の仕組みではありません。組織の競争力を高め、持続的な成長を支える重要な経営基盤となります。

社内教育の負担軽減

企業における人材育成において、ナレッジ活用は社内教育の負担を大幅に軽減する解決策にもなります。マニュアルや事例集といった形でナレッジを体系的に整備することで、教育時間と労力を最適化できるためです。

従来の教育方法では、業務に必要な知識やスキルをすべて直接指導することは現実的に困難でした。例えば、新入社員の育成では、上司や先輩社員が基礎から応用まで一から教える必要があり、指導する側の業務を圧迫する要因となっていました。

ナレッジ活用は、この課題を解決します。OJT(実務を通じた研修)やOff-JT(集合研修)と組み合わせることで、より効率的な教育体制を構築できます。具体的には、基本的な業務手順や判断基準をナレッジとして整備し、社員が必要な時に参照可能な環境を整えることで、教育担当者の負担を軽減できます。

また、ナレッジを活用した教育では、一貫性のある指導内容を提供できます。教える側の経験や能力によってバラつきが生じるといった従来からの教育課題も解決できます。

ナレッジ活用は、教育コストの削減だけでなく、教育の質の向上にも貢献します。社内教育の効率化を目指す企業にとって、ナレッジ活用は不可欠な取り組みといえるでしょう。

ナレッジの属人化防止

企業における重要な課題の1つである業務の属人化。この課題に対して、ナレッジ活用は効果的な解決策を提供します。特定の社員だけが持つ知識や手順をブラックボックス化させないことで、組織全体のスキルが向上します。

属人化が進むと、3つの深刻な問題が発生します。第一に、特定の社員が不在時に業務が停滞するリスクです。第二に、その社員の退職時に重要なノウハウが失われる危険性です。第三に、業務が固定化されることで不正行為が発生するリスクです。

ナレッジ活用は、これらの問題を解決します。例えば、ベテラン社員の持つ専門知識や経験則を文書化し、誰もが参照可能な形で共有することで、組織全体の知識レベルを底上げできます。

また、業務手順を明確化し共有することで、担当者が不在でも他のメンバーが対応できる体制を整えられます。業務の継続性が確保され、組織としての安定性も高まります。

さらに、複数の目で業務をチェックできる環境が整うことで、不正行為の防止にもつながります。ナレッジ活用は、組織の透明性を高め、健全な業務運営を実現する重要な施策といえます。

競争力の維持・持続可能な成長

企業の持続的な成長において、部門を越えた組織間連携は重要な要素です。ナレッジ活用は、この組織間連携を強化し、企業の競争力を高める効果的な手段としても利用できます。

部門間でナレッジを共有すると、以下のような具体的な効果が生まれます。

- 相互理解の促進

- 各部門の業務内容や課題を理解することで、より効果的な協力体制を構築できます。例えば、営業部門と製造部門がナレッジを共有することで、顧客ニーズに即した製品開発が可能になります。

- 共通認識の醸成

- 組織全体の目標や価値観を共有することで、一貫性のある業務遂行が可能になります。

- 業務品質の向上

- 対応時間の短縮、業務中断リスクの低減などが実現します。

- 災害などの非常事対応

- 災害発生時にも、ナレッジを活用して重要な業務手順や判断基準が共有されていれば、代替要員による業務継続が可能になります。

ナレッジ活用は、単なる情報共有にとどまらず、組織の結束力を高め、持続可能な成長を実現する重要な経営基盤となります。企業の競争力強化を目指す上で、積極的に取り組むべき施策といえるでしょう。

新たなナレッジの創造

企業の成長においては、既存のナレッジの組み合わせで生まれる新たな価値創造も必要とされます。複数のナレッジを掛け合わせることで、これまでにない画期的なアイデアや高度なソリューションを生み出せます。

ナレッジ活用による価値創造は、具体的に3つの段階で進展します。第一段階は、既存ナレッジの統合です。部門や個人が持つ異なる専門知識を組み合わせることで、新たな視点が生まれます。第二段階は、統合されたナレッジからの気づきです。異なる分野のナレッジを掛け合わせることで、革新的なアイデアが創出されます。

第三段階は、実践的な価値への転換です。創出されたアイデアを実務に適用し、具体的な成果として結実させます。例えば、製造技術と顧客ニーズに関するナレッジを組み合わせることで、市場競争力の高い新製品開発が可能になります。

一方で、ナレッジの共有・活用が進まない組織では、業務の停滞や革新機会の損失といった問題が発生します。その結果、既存の方法に固執し、新たな発想が生まれにくい環境となってしまいます。

ナレッジ活用は、組織の創造性を高め、持続的なイノベーションを実現する重要な基盤となります。企業の成長戦略において、積極的に推進すべき取り組みといえるでしょう。

顧客満足度の向上

顧客満足度の向上は、企業の持続的な成長において重要な要素です。ナレッジ活用は、顧客対応の品質とスピードを向上させ、顧客満足度を高める効果的な手段としてもメリットがあります。

ナレッジ活用による顧客満足度向上は、3つの側面から実現されます。第一に、対応品質の向上です。過去の対応事例や解決策を体系化することで、一貫性のある高品質な対応が可能になります。第二に、対応スピードの向上です。必要な情報にすぐにアクセスできることで、顧客の待ち時間を最小限に抑えられます。これらの具体例としては、コールセンターでのナレッジ活用があります。オペレーターが過去の対応事例や製品情報を即座に参照して、的確な回答を迅速に提供できます。

第三に、顧客の自己解決力の向上です。FAQとしてナレッジを公開することで、顧客自身が問題解決が可能な環境を整備できます。顧客は必要な情報にいつでもアクセスでき、問い合わせの手間を省けます。

ナレッジ活用は、顧客サービスの質を向上させ、顧客との長期的な信頼関係を構築する重要な基盤となります。顧客満足度の向上を目指す企業にとって、積極的に取り組むべき施策といえるでしょう。

ナレッジを活用する具体的なステップ

ナレッジを効果的に活用し、組織全体の成長につなげるためには、計画的なステップを踏むことが重要です。ここでは、ナレッジ活用を成功させるための具体的なプロセスを、以下の4つのステップに分けて解説します。

- STEP1.目的を設定する

- STEP2.可視化・共有したいナレッジを明確にする

- STEP3.仕組み・基盤作りを進める

- STEP4.PDCAサイクルを通じて改善する

STEP1.目的を設定する

組織のナレッジ活用を成功に導くためには、明確な目的設定が不可欠です。多くの企業が「社内でノウハウを共有する」という漠然とした目標を掲げて失敗しています。効果的なナレッジ活用を実現するには、現場の声に耳を傾け、具体的な課題解決につながる目的を設定する必要があります。

例えば、顧客対応部門では「問い合わせ対応時間を30%短縮する」、営業部門では「提案から成約までの期間を2週間短縮する」といった具体的な数値目標を設定します。このように明確な目標があれば、必要なナレッジが特定でき、社員の意識も高まります。

現場からの意見収集には、部門ごとのヒアリングやアンケート調査が効果的です。日々の業務で感じている課題や、改善したい点を丁寧に洗い出すことで、ナレッジ活用の具体的な方向性が見えてきます。

目的設定は一度で完了ではありません。定期的に見直しを行い、現場のニーズや経営環境の変化に応じて柔軟に修正することで、より実効性の高いナレッジ活用が実現できます。

ナレッジ活用は、組織の成長と競争力強化に直結する重要な取り組みです。現場目線での明確な目的設定から始めることで、確実な成果につながる道筋が見えてきます。

STEP2.可視化・共有したいナレッジを明確にする

ナレッジ活用の成功には、可視化・共有する情報の適切な選定が重要です。特に、業務効率化や問題解決に直結する情報を優先的に取り扱うことで、早期に成果を出せます。

具体的には、以下のような領域のナレッジを最初に可視化することを推奨します。これらの領域は、可視化による効果が明確に表れやすいためです。

- 特定の担当者しか対応できない属人化した業務プロセス

- 問い合わせが頻繁に発生し、対応に多くの時間を要している業務

- 判断基準が曖昧な業務プロセス

- 非効率な業務フロー

ナレッジの選定には、現場の声を積極的に取り入れることが不可欠です。日々の業務で困っている点や、改善要望が多い領域を特定するため、定期的な意見交換会や業務分析を実施します。現場の実情を反映させることで、実用性の高いナレッジベースを構築できます。

また、選定したナレッジについては、実務での有用性を必ず検証します。形式的な文書化で終わらせず、実際の業務で活用できる形式に整理することが重要です。この過程で、現場からのフィードバックを継続的に収集し、内容の改善を重ねていきます。

適切なナレッジの選定と可視化により、組織全体の業務効率が向上し、より質の高いサービス提供が可能になります。現場の声を基にした戦略的な取り組みは、ナレッジ活用の成功への近道です。

STEP3.仕組み・基盤作りを進める

ナレッジ活用の導入において、多くの組織がトップダウンでの一斉導入を選択し、失敗を経験しています。この方法では、現場での実践的な活用が進まず、導入コストが無駄になるリスクが高まります。

効果的なナレッジ活用を実現するには、段階的な導入アプローチが不可欠です。例えば、最初は特定の部門や業務プロセスに限定して開始し、成功事例を作ります。その後、得られた知見を基に他部門へ展開することで、組織全体への浸透を図ります。

具体的な仕組み作りでは、以下の3点に注目します。

1. 定期的な利用状況の確認

2. ユーザーからのフィードバック収集

3. システムの改善サイクルの確立

特に重要なのが、各段階での見直しタイミングの設定です。導入から1か月、3か月、6か月など、明確な節目を定めて評価と改善を行います。この過程で現場の声を反映し、より使いやすいシステムへと進化させていきます。

ナレッジ活用の成功は、現場に寄り添った地道な取り組みから生まれます。段階的な導入と継続的な改善により、組織に真に根付くナレッジ活用の仕組みを構築できます。

STEP4.PDCAサイクルを通じて改善する

ナレッジ活用の本格運用を開始した後、最も重要になるのが継続的な改善活動です。効果的な改善を実現するためには、明確な責任体制とPDCAサイクルの確立が不可欠です。

まず、各部門にナレッジ活用の責任者を配置します。この責任者には、以下の役割を担当させます。

1. 利用状況のモニタリング

2. 改善点の特定と分析

3. 具体的な改善施策の立案と実行

PDCAサイクルを回す際は、表面的な課題把握に留まらず、根本的な原因分析まで踏み込みます。例えば、「ナレッジの更新が滞る」という問題に対し、単に「担当者の意識が低い」と結論付けるのではなく、更新プロセスの複雑さや、業務負荷の状況まで分析します。

具体的な改善ポイントとしては以下が挙げられます。

- ナレッジの検索性能

- 入力インターフェースの使いやすさ

- 更新ルールの明確性

- 活用促進の仕組み

定期的な改善活動により、ナレッジ活用の質は着実に向上します。責任者を中心とした体系的な取り組みが、組織全体の業務効率化と価値創造につながります。

ナレッジ活用における成功事例

実際に企業はどのようにナレッジ活用を実践しているのでしょうか。ここではナレッジ活用ツールであるDocBaseの導入実績から、成功事例を紹介します。

- スカパーJSAT株式会社様

- 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社様

- オイシックス・ラ・大地株式会社様

- 株式会社マイナビ様

- 株式会社サイバーエージェント宣伝本部様

スカパーJSAT株式会社様

スカパーJSAT株式会社は16名からなるNTNオープンイノベーション活動チームで、DocBaseを活用して情報共有の効率化とナレッジ蓄積を実現しました。導入前は、情報共有がメールやファイルベースで行われており、情報検索に時間がかかっていました。また、情報共有の煩雑さに慣れてしまい、改善の必要性が認識されていませんでした。

DocBase導入により、技術標準化活動文書の分析・蓄積、新しい通信技術の調査や講演会・展示会で得た情報の共有などが効率化されました。Wordで作成されていた技術文書をMarkdown化しDocBaseに集約することで、場所を選ばずに情報共有できるようになったのも大きな成果です。

その結果、チームメンバーの知識や考えが可視化され、情報共有の効率化、ナレッジの蓄積、チームワークの向上につながりました。

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社様

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社では、エンジニアを中心に、営業、カスタマーサクセスを含む新規サービス開発チーム22名でDocBaseを活用しています。 当初は、開発機能の要件や仕様をまとめ、マネージャーとエンジニア間で認識を合わせるために利用していました。その後、営業チームやカスタマーサクセスもDocBaseに参加し、依頼内容や手順書などを共有するようになりました。

その結果、手戻りが減り、ナレッジの属人化も解消されました。 チーム全体のスキルと知識レベルが向上し、暗黙知や経験則をドキュメント化して明文化することで、新人教育も効率化されました。チームワークも向上し、より良いサービス開発ができるようになったと感じています。

株式会社マイナビ様

株式会社マイナビでは、組織全体でDocBaseを導入し、日報や週報、業務フローやルールの共有、技術知見やマニアックな知識の共有など、さまざまな用途で活用しています。

その結果、社員全員が情報共有ツールを使用するようになり、情報共有の文化が根付きました。 チーム内の知識の偏りが解消され、質問対応の負担も軽減。新人教育も効率化され、部署をまたいだ情報共有やナレッジの横展開も活発に行われるようになりました。

オイシックス・ラ・大地株式会社様

オイシックス・ラ・大地株式会社では、全社員でDocBaseを導入しています。 議事録や資料共有、社内イベント告知、社内要望の収集と回答、各種マニュアル作成など、幅広い用途で活用しています。

DocBase導入により、情報共有の場が一本化され、必要な情報にアクセスしやすくなりました。 会議のペーパーレス化が進み、社内コミュニケーションも活性化。社員からの要望に対する対応状況を可視化することで、社員満足度向上にもつながりました。

株式会社サイバーエージェント宣伝本部様

株式会社サイバーエージェント宣伝本部では、約100名のメンバーがDocBaseを活用しています。 主に、議事録作成、個人のタスク管理と共有、プロジェクトの進捗管理などに利用しています。

DocBase導入により、情報共有スピードと浸透度が向上しました。重要な情報を記録することで、情報共有が促進され、グループやタグ付け機能による検索性の向上も大きなメリットです。 メンバー間の情報格差が解消され、スムーズな業務遂行が可能になりました。

ナレッジを活用する際におすすめのツール

ナレッジ活用に取り組むにはツールを使うと便利です。ここでは以下のナレッジ活用ツールについて、紹介していきます。

- DocBase

- Evernote

- Slack

- NotePM

- Qast

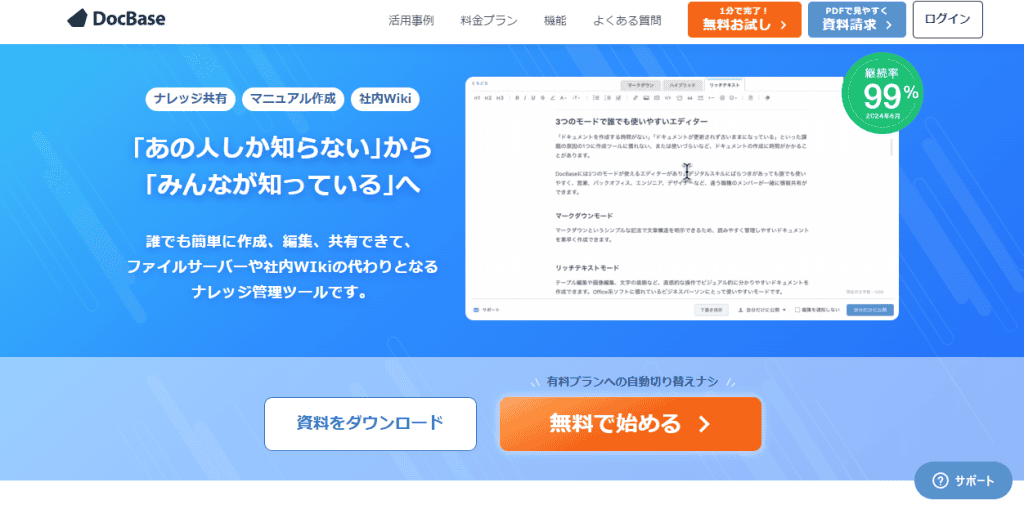

DocBase

【DocBaseの特徴】

- 導入件数1万件以上

- 業界初ハイブリッドエディターで、マークダウンとリッチテキスト両方利用可能

- マルチデバイスや外部ツール連携に対応可能

- 直感的な操作感で利用に迷わない

- ISO27001の認証取得済

- 優れたコストパフォーマンス

DocBaseは、チーム全体のナレッジ活用を促進する強力なツールです。シンプルなインターフェース で、誰でも簡単に情報を作成・共有できます。日報・週報共有、議事録作成、マニュアル作成、社内Wiki、FAQ作成 など、さまざまなビジネスシーンで活用できます。

誰でも使えるシンプルなインターフェース で、マークダウン、リッチテキスト、ハイブリッドエディターに対応し、画像編集も可能です。テンプレート機能や同時編集機能など、チームでの共同作業を円滑にする機能 も充実しています。

タグ、グループ、スター、ピン留め機能など、情報を整理・分類し、必要な情報を素早く検索できる機能も豊富 です。さらに、柔軟な公開範囲設定、外部共有機能、編集履歴、シングルサインオン、2段階認証、アクセス制限、操作履歴など、セキュリティ対策も充実 しており、安心して情報共有できます。

DocBaseは、ISO 27001(ISMS)認証を取得しており、国際規格に準拠した情報セキュリティ対策が講じられています。これらの機能により、DocBaseは組織全体のナレッジ共有を促進し、業務効率化や生産性向上に貢献します。

【DocBaseの費用・料金プラン】

| 無料トライアル | スターター | ベーシック | レギュラー | ビジネス | |

| 料金 | 0円 | 990円/月 | 4,950円/月 | 9,900円/月 | 21,450円/月 |

| ユーザー数 | 無制限 | 3人 | 10人 | 30人 | 100人 |

| ストレージ | 無制限 | 3GB | 10GB | 30GB | 100GB |

Evernote

【Evernoteの特徴】

- テキスト、画像、PDF、ドキュメントなど、さまざまな形式の情報をまとめて保存

- Windows、Mac、iOS、Androidなど、さまざまなデバイスに対応

- キーワード、ノート内のテキスト、画像内の文字などから検索可能

Evernoteは、テキスト、画像、音声、スキャン、PDF、ドキュメントなど、あらゆる種類の情報を保存できるデジタルノートアプリです。強力な検索機能を搭載しており、キーワード検索だけでなく、タグやノートブックでの絞り込みも可能です。

膨大な情報の中から必要な情報を素早く見つけることができます。また、オフラインでもアクセス可能なので、インターネット接続がない場所でもノートの閲覧や編集が可能です。

| PERSONAL | PROFESSIONAL | TEAMS | ENTERPRISE | |

| 月額料金 | 1100円/月額・1人あたり | 1550円/月額・1人あたり | 2100円/月額・1人あたり | カスタマーサクセスチームにお問い合わせ |

| 月間アップロード容量 | 10 GB | 20 GB | 20 GB + ユーザーごとに 2 GB | Professionalプランの全機能に加え、追加機能が含まれます |

Slack

【Slackの特徴】

- コメント+メンションで複数の話題の同時進行も可能

- リアクション機能で素早く反応を送信

- 音声・ビデオミーティング機能を搭載

Slackは、ビジネス用チームチャットです。自然な会話形式でやりとりを進められるため、スムーズなチームワークを実現できます。チャットはSlack内のチャンネルで行われ、メッセージのほかファイルを送信することも可能です。

デスクトップだけでなくスマートフォン・タブレットといったデバイスでもやりとりでき、会話の流れを止めることなくコミュニケーションを続けられます。

【Slackの費用・料金プラン】

| プロ | ビジネスプラス | Enterprise Grid | |

| 料金 | 925円/年払い月額・1人あたり | 1,600円/年払い月額・1人あたり | 要見積もり |

| ユーザー数 | – | – | – |

| ストレージ | – | – | – |

NotePM

【NotePMの特徴】

- 社内Wikiや社内FAQとして活用可能

- 利用状況を分析レポートから把握できる

- 全文検索やダッシュボードカスタマイズなどさまざまな機能が搭載されている

- セキュリティ性が高く、医療機関や金融機関に導入実績有り

NotePMは、社内の情報共有やナレッジ管理を効率的に行える社内Wikiツールです。マニュアル作成や社内FAQ作成ツールとしても、利用できます。

テンプレート機能や下書き機能、ダッシュボードカスタマイズ機能など、ツール利用側に魅力的な機能が多数搭載されており、ストレスフリーに情報共有が可能です。加えて、コメント機能やいいね機能などSNSに似た機能も有しているため、コミュニケーション促進の効果も見込めます。

【NotePMの費用・料金プラン】

| プラン8 | プラン15 | プラン25 | プラン50 | プラン100 | プラン200~ | |

| 料金 | 5,280円/月 | 9,900円/月 | 16,500円/月 | 33,000円/月 | 66,000円/月 | 132,000円/月 |

| ユーザー数 | 8人まで | 15人まで | 25人まで | 50人まで | 100人まで | 200人まで |

| ストレージ | 80GB | 150GB | 250GB | 500GB | 1TB | 2TB |

Qast

【Qastの特徴・ポイント】

- Q&A形式で情報を整理できる

- タグ付けとカテゴリ分けで効率的に情報を管理できる

- Slack連携で日常的な利用を促進できる

- コミュニケーションを活性化する機能が豊富に搭載されている

Qastは、質問と回答を中心としたユニークなナレッジ共有プラットフォームです。社内に散らばった情報・文書を一か所に集約し、高度な検索性で素早くアクセスが可能です。

特徴的なのは、「社内版知恵袋」や「社内版Wikipedia」、匿名の「つぶやき」機能、プロフィール機能など、日常的なコミュニケーションを促進できる機能が豊富な点です。経験豊富な専門のコンサルタントが導入から全社定着まで伴走支援してくれるので、初めてシステムを導入する企業でも安心です。

【Qastの費用・料金プラン】

要問い合わせ

ナレッジ活用時に直面しやすい課題と対処法

ここではナレッジ活用において起こりがちな課題と、その対処法をまとめました。

- 社内全体のナレッジを把握することが難しい

- 情報を探すのに時間がかかる

- 社内や従業員に浸透しにくい

それぞれについて、具体的に解説していきます。

社内全体のナレッジを把握することが難しい

ナレッジ活用を成功させる鍵は、組織全体での理解と協力体制の構築にあります。多くの企業では、部門や個人が保有するナレッジが分散し、全体像の把握が困難な状況に直面しています。この状況を改善するには、まず経営層がナレッジ活用の具体的なメリットを明確に示す必要があります。

例えば、営業部門では顧客対応時間が20%短縮、製造部門では不良品率が15%減少といった具体的な数値目標を設定すると、従業員のナレッジ活用に対する理解や意欲を高められます。また、各部門のベストプラクティスを定期的に共有する場を設けることで、部門間の垣根を越えたナレッジ活用が促進されます。

ナレッジ活用を推進する際は、単なる情報共有の仕組みづくりにとどまらず、従業員一人一人が「自分の業務がどう改善されるのか」を実感できる機会を作ることが重要です。それにより、自発的なナレッジ共有の文化が根付き、持続的な業務改善が実現できます。

情報を探すのに時間がかかる

企業における情報検索の非効率性は、業務効率を著しく低下させる要因となっています。必要な情報を見つけ出すまでに時間を費やしてしまうと、時間的損失は年間で相当な機会の損失にもつながります。

効率的な情報検索を実現するには、以下の3つの整備が重要です:

1. 情報分類の体系化

- 業務プロセス別の分類

- 部門別のカテゴリ設定

- 重要度によるタグ付け

2. 更新ルールの確立

- 更新頻度の設定

- 責任者の明確化

- 廃棄基準の策定

3. 検索システムの最適化

- キーワード検索機能の実装

- 関連情報の紐付け

- アクセス権限の整理

これらの整備により、情報検索にかかる時間を短縮できるでしょう。また、最新情報へのアクセスが容易になることで、業務品質の向上にも貢献します。

情報検索の効率化は、単なる時間短縮だけでなく、組織全体の生産性向上につながる重要な取り組みです。計画的な整備により、確実な成果を上げることができます。

社内や従業員に浸透しにくい

ナレッジ活用の全社導入において、最も重要なのは社内や従業員への浸透です。一度に大規模な変更を実施すると、業務の混乱や従業員の抵抗を招く事例が多く報告されています。

効果的な導入のための段階的アプローチは以下の通りです:

第1段階:パイロット部門での試験運用

- 限定された部門で運用を開始

- 具体的な効果測定の実施

- 課題点の早期発見と修正

第2段階:成功事例の横展開

- 効果が実証された手法の共有

- 部門別カスタマイズの実施

- 段階的な対象部門の拡大

第3段階:全社展開と定着化

- 標準プロセスの確立

- 教育プログラムの整備

- 継続的なフィードバック収集

この段階的アプローチにより、従業員が新しいシステムに順応する時間を確保でき、また問題が発生した場合も限定的な範囲で対処が可能です。

成功の鍵は、各段階での丁寧なフォローアップと、現場の声を反映した改善の継続です。このプロセスを通じて、組織全体にナレッジ活用が自然に浸透していきます。

ナレッジ活用で組織を強くする! DocBaseでナレッジ活用を始めよう

本記事で解説したように、ナレッジ活用は組織の成長と競争力強化に不可欠な取り組みです。多くの企業がすでに情報管理ツールを導入し、目覚ましい成果を上げています。ただし、ツールの選定では自社の業務フローや組織規模に合わせた慎重な検討が必要です。シンプルで直感的に使えるツールを選び、段階的に導入することで、確実な成果につながります。まずは小規模なチームから試験的に運用を開始し、効果を確認しながら全社展開を目指すことをお勧めします。

DocBaseは、チーム全体のナレッジ活用を促進するツールです。無料トライアルを用意しているので、まずは気軽に始めてみてください!

DocBaseのナレッジ活用における有益な特徴と機能

| 特徴 | 機能 | 説明 |

| 1. 誰でも使える、書きやすいインターフェース | マークダウンとリッチテキスト対応のハイブリッドエディター | デジタルツールに不慣れな人でも簡単にメモ作成・編集が可能。 |

| 画像のペイントモード | 画像に矢印、テキスト、モザイクなどを直接配置でき、マニュアルや手順書作成が効率的に。 | |

| テンプレート機能 | 日報や議事録など、頻繁に作成するドキュメントのフォーマットを登録して再利用可能。 | |

| 2. チームでの共同作業を促進する機能 | 強力な同時編集機能 | 複数人で同時に1つのメモを編集でき、議事録作成やアイデア出しなどの共同作業がスムーズに。 |

| コメント機能、メンション通知機能 | 活発なコミュニケーションを促進し、チームメンバー間での情報共有を深化。 | |

| 「グッジョブ!」機能、絵文字リアクション機能 | メンバー同士の積極的なコミュニケーションを促進。 | |

| 3. 知識の蓄積と再利用を促進する機能 | タグ機能、グループ機能 | メモを効率的に整理・分類し、必要な情報をすぐに探し出すことが可能。 |

| スター機能、ピン留め機能 | 重要なメモに印をつけてアクセスしやすくしたり、グループメモ一覧の上位に表示したりできる。 | |

| 差し込み機能 | 他のメモを簡単に参照・引用し、既存の知識を再利用して新たなドキュメント作成を効率化できる。 | |

| 豊富な検索機能 | キーワード、グループ、タグなど、さまざまな条件で目的のメモを素早く見つけることができる。 | |

| 4. 情報共有を安全に管理する機能 | 柔軟な公開範囲設定機能 | グループごとにメモのアクセス権限を設定でき、情報漏えいのリスクを抑制。 |

| 外部共有機能 | 特定のメモをチーム外部のユーザーと共有でき、パスワード設定も可能。 | |

| 編集履歴 | 誰がいつどの部分を編集したかを把握できる。 | |

| シングルサインオン、2段階認証 | セキュリティ対策が充実している。 | |

| アクセス制限機能 | DocBaseにアクセスできるIPアドレスを制限できる。 | |

| 操作履歴(CSV形式ダウンロード可) | 問題発生時の調査に役立つ。 | |

| ISO 27001(ISMS)認証取得 | 国際規格に準拠した情報セキュリティ対策が講じられている。 |