【2025年版】ナレッジとは?ビジネスでの意味・使い方と企業で必要な4つの理由

最終更新日:2025年9月17日

ビジネスの現場で頻繁に耳にする「ナレッジ」。実際に、ナレッジ共有を効果的に活用した企業では新人教育時間が80%削減され、業務効率が150%向上といった具体的な成果が報告されています。

しかし、「ナレッジって結局何?」「ノウハウやスキルとどう違うの?」という疑問を持つビジネスパーソンも多いのが現実です。

「自社でもナレッジを活用して業務効率を上げたい」

「ナレッジ共有の仕組みを作りたいが、何から始めればよいかわからない」

本記事では、ナレッジの基本的な意味から実践的な活用方法まで、企業の成長に直結する情報を体系的に解説します。※効果データは実際の導入企業事例に基づく

この記事を読んでわかること

- ナレッジの意味は一般的なシーンとビジネスシーンで異なる

- ビジネスシーンにおいては、有益な情報・付加価値のある知識や経験という意味合いで使われることが多い

- 企業の成長に欠かせない項目のためナレッジ共有に力を入れる企業が増えている

目次

ナレッジとは?【2025年版】ビジネスで使う基本的な意味と定義

「ナレッジ」という言葉は、一般的な場面とビジネスの場面で、その意味合いに違いが見られます。そのため、業務上のコミュニケーションエラーを防ぐためには、それぞれのシーンにおける言葉の正しい意味を理解し、適切に使い分けることが非常に重要です。

そこで、ここでは以下の点から「ナレッジ」について解説します。

- 一般的に使われる「ナレッジ」の意味

- ビジネスシーンで用いる「ナレッジ」の意味

一般的な「ナレッジ」の意味|日常会話での使われ方

ナレッジは「knowledge」を語源とする和製英語です。日本語では「知識」や「知見」を表す言葉として定着しています。ビジネスシーンで使われる意味と共通する部分も多いですが、より広範で日常的な文脈で用いられます。

例えば、新聞を読んで得た情報、書籍から学んだ内容、専門家から教わった事柄など、文章化された情報から得られる知識をナレッジと呼びます。これらの情報は、多くの人が共有できる知識として機能します。

ビジネスにおける「ナレッジ」の意味|企業活動で重要な3つの要素

ビジネスの現場では、ナレッジという言葉が独自の意味を持ちます。一般的な「知識」という意味を超えて、企業活動に価値をもたらす重要な要素として捉えられています。

ビジネスシーンにおけるナレッジとは、企業の成長を促進する上で重要な以下のようなものを指します。

- 実践的な事例: 過去のプロジェクトで成功を収めた具体的な事例や、そこから得られた教訓。

- 価値ある情報: 業務効率化や意思決定に役立つ、市場動向、技術情報、顧客データなどの分析結果。

- 専門的な知識・経験: 特定の分野における専門的な知識、長年の業務から得られた経験。

特徴的なのは、実践から得られた体験的な要素も含む点です。例えば、営業担当者が商談で培った交渉術や、エンジニアが開発中に発見した効率的な手法なども重要なナレッジとなります。

これらのナレッジは、社内で共有することで組織全体の生産性向上につながります。部門を超えて活用できる情報も多く、企業の競争力を高める原動力となります。

デジタル化が進む現代のビジネス環境では、このナレッジをいかに収集し、活用するかが企業の成長を左右する重要な課題となっています。

読者の皆さんも、日々の業務で得る気づきや経験を、価値あるナレッジとして意識的に蓄積していくことをお勧めします。

ノウハウとは?ナレッジとの3つの違いを具体例で解説

ナレッジと並んでよく使われる「ノウハウ」。この言葉の本質を理解すると、ビジネスコミュニケーションがより深まります。

ノウハウは英語の「know-how」から来ています。「know(知る)」と「how(方法)」を組み合わせた言葉で、英単語をそのまま日本語読みにしたものです。

英語圏では、「物事を進める手順」「方法についての知識」という意味で使われます。一方、日本では独自の発展を遂げて、「実践的な知恵」という意味合いが強くなっています。

例えば、営業部門での商談成立までの具体的な進め方、製造現場での効率的な作業手順、プロジェクトを成功に導くためのマネジメント手法など。これらは全て、実務経験を通じて培われたノウハウです。

興味深いのは、日本語でのノウハウが、単なる手順以上の意味を持つ点です。成功と失敗の経験を重ねて得られた実践知として、ビジネスパーソンの間で重宝されています。

ナレッジが情報としての知識なら、ノウハウは実践を通じて得られた知恵といえます。この違いを意識することで、両者の特徴をより深く理解できるでしょう。

スキルとは?ナレッジ・ノウハウとの違いを分かりやすく比較

ビジネスの場面で頻出する「スキル」。この言葉は単なる技術以上の意味を持ち、実務において重要な指標となっています。

「技術」「技能」「腕前」がスキルの意味です。しかし、根本的には「実体験を通じて身につけた専門性の高い能力」という意味合いがあり、時間をかけて磨き、確実に結果を出せる実力のことを指します。

例えば、プログラマーのコーディング技術、デザイナーの創作能力、営業担当者の商談力などがスキルに該当します。これらは机上の学習だけでは得られず、実践を重ねることで初めて身につく能力です。

スキルの特徴は、個人の資質や考え方によって大きく結果が変わる点です。同じ経験年数でも、向上心や創意工夫の有無によって、スキルレベルに差が生まれます。

また、スキルは一度身につけると簡単には失われません。日々の実践で磨かれ、より確実な能力として定着していきます。そのため、企業では人材育成において、スキル向上を重要な目標としています。

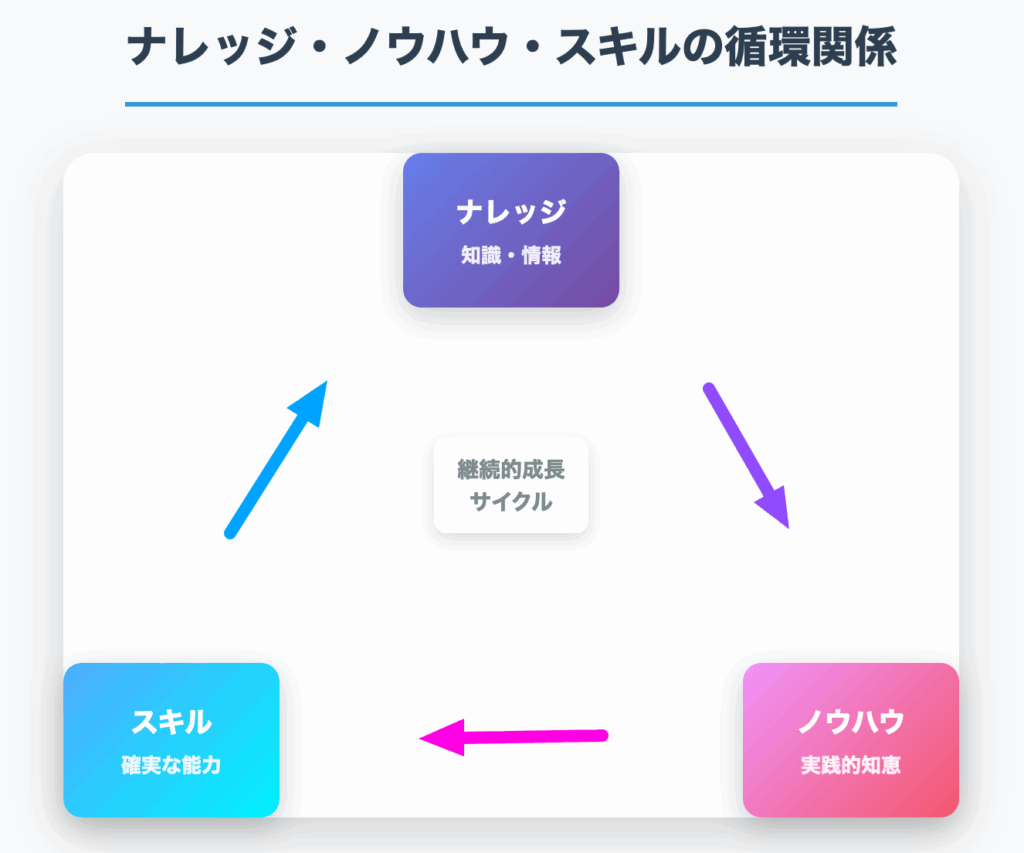

ナレッジ・ノウハウ・スキルの違いとは?3つの関係性を図解で理解

ビジネスシーンで使われる3つの重要な言葉「ナレッジ」「ノウハウ」「スキル」。これらの関係性を理解すると、実務でより効果的に活用できます。

ナレッジは、企業活動に価値をもたらす知識や情報を指します。例えば、会議での議論内容、業界セミナーでの学び、書籍から得た情報などが該当します。これらは有益な情報ですが、そのままでは十分な成果を生み出せません。

実践の段階で、このナレッジを基に試行錯誤を重ねます。その過程で獲得する実践的な知恵が「ノウハウ」です。例えば、顧客への最適な提案方法や、効率的な業務の進め方などが、ここに含まれます。

さらに、ノウハウを繰り返し実践することで、確実に成果を出せる「スキル」が形成されます。これは個人の中に深く根付いた能力となり、さまざまな状況に対応できる実力となります。

この3つは、「知識(ナレッジ)」→「知恵(ノウハウ)」→「能力(スキル)」という発展的な関係にあります。実務では、この流れを意識しながら、段階的な成長を目指すことが効果的です。

特に注目すべきは、これらが循環する点です。スキルを言語化することで新たなナレッジが生まれ、それがまた次の成長につながっていきます。

ビジネスシーンでのナレッジの使い方|実践的な活用方法と具体例

ビジネスの現場で、ナレッジはどのように活用されているのでしょうか。具体的な場面と共に見ていきましょう。

ナレッジの活用は、業種や職種を問わず幅広い場面で見られます。例えば「チーム内でナレッジを共有しよう」「前回のプロジェクトで得たナレッジを活用する」といった使われ方です。

ナレッジが効果を発揮するのは、部門を超えたナレッジの共有です。営業部門で得た顧客ニーズの情報が商品開発に生かされたり、カスタマーサポートで集まった声がサービス改善につながったりという具合です。

ただし、ナレッジは必ずしもポジティブな内容だけではありません。「この方法は失敗した」「このアプローチは効果が低い」といった教訓的な情報も、重要なナレッジとして扱われます。

デジタルツールの発達により、ナレッジの蓄積と共有が容易になっています。社内SNSやナレッジベース、データベースなどを活用し、組織全体で情報を共有する企業が増えています。

重要なのは、ナレッジを単に蓄積するだけでなく、実際の業務改善や意思決定に活用することです。「使える情報」として整理し、必要な時に取り出せる状態が望ましいでしょう。

ナレッジ関連のビジネス用語3選|マネジメント・ベース・ワーカーの意味

ナレッジに関するビジネス用語には、以下のものも挙げられます。それぞれについて具体的に解説します。

- ナレッジマネジメント

- ナレッジベース

- ナレッジワーカー

ナレッジマネジメントとは?導入効果と成功のポイント

ナレッジマネジメントは、企業の成長に不可欠な経営手法として注目を集めています。企業内に存在する有益な情報や経験を組織全体で活用する仕組みです。

具体例を挙げると、営業担当者が見つけた「この商品は30代女性に好評」という情報や、接客スタッフが発見した「午前中の来店客は商品説明を詳しく求める」といった実践的な知見が該当します。

これらの情報は、個人知見として埋もれがちです。しかし、組織として共有し活用することで、会社全体の実力向上につながります。

ナレッジマネジメントの特徴は、個人の経験を組織の財産に変える点です。例えば、ベテラン社員の商談テクニックを文書化したり、成功事例をデータベース化したりすることで、誰もが参照できる知識となります。

導入のメリットは以下の3点です。

- 業務効率の向上

- 新人教育の充実

- 組織力の強化

デジタル時代の現在、ナレッジマネジメントは企業の競争力を左右する重要な要素となっています。情報を生かして、成長を加速させる仕組みとして、検討する価値があります。

ナレッジベースとは?構築方法と活用メリット

企業内の貴重な情報を誰もが簡単に活用できる仕組み、それがナレッジベースです。蓄積された経験や知識をデータベース化し、必要な時にすぐ取り出せる状態にする仕組みとして注目を集めています。

情報は、ただ集めて保存するだけでは役に立ちません。例えば、過去の営業記録が膨大なファイルの中に埋もれていては、必要な時に見つけ出すことができません。

ナレッジベースの導入により、以下の変化が期待できます。

- 探したい情報をすぐに見つけられる

- 部門を超えて知識を共有できる

- 新入社員も先輩の経験から学べる

実際の活用例を見てみましょう。営業部門では成功事例や商談のポイントを、製造部門では効率的な作業手順を、カスタマーサポートでは対応事例を、それぞれデータベース化して活用しています。

重要なのは、情報を整理して保存し、誰もが使いやすい形にすることです。デジタルツールを活用し、検索機能を充実させると、必要な情報に素早くアクセスできます。

ナレッジベースは、企業の知的資産を最大限に活用するための基盤となります。

ナレッジワーカーとは?求められるスキルと職種例

ビジネスシーンでは、ナレッジーワーカーという言葉も耳にすることがあります。ナレッジワーカーとは、既存の手順をこなすだけでなく、知識を活用して新しい価値を生み出す専門職人材を指します。

ナレッジワーカーの特徴は、独自の発想で問題解決を図る点です。例えば、データアナリストが市場動向から新商品のヒントを見いだしたり、エンジニアが既存技術を組み合わせて革新的なシステムを開発したりするものが挙げられます。

従来の作業者との違いを具体的に見てみましょう。

- 決められた手順に従うのではなく、状況に応じて最適な方法を考える

- 単純作業ではなく、創造的な業務に従事する

- 経験を積むほど価値を生み出す力が高まる

デジタル化が進む現代では、ナレッジワーカーの存在が企業の競争力を左右します。情報があふれる時代だからこそ、その情報を価値に変換できる人材が求められているのです。

企業にとって、ナレッジワーカーの育成と確保は重要な経営課題となっています。知識を活用し、新しい価値を創造できる人材が、これからのビジネスを牽引していくでしょう。

企業でナレッジが求められる4つの理由【効率化・人材育成・属人化防止・顧客対応力向上】

ナレッジが求められている理由は主に以下の4つが挙げられます。

- 効率化・生産性向上に繋がるため

- 人材育成を効率的に進めるため

- 属人化を防ぐため

- 顧客対応力を高めるため

次からそれぞれについて具体的に解説します。

理由1:業務効率化・生産性向上|具体的な改善効果と事例

ナレッジの効果的な活用は、業務効率の飛躍的な向上をもたらします。企業内の情報を整理し、誰もが使える状態にすることで、作業時間の短縮と生産性の向上が実現します。

具体的な効果を見てみましょう。

まず、情報収集の時間が大幅に削減されます。例えば、新規プロジェクトを始める際、過去の類似案件の資料がすぐに見つかれば、一から調べ直す必要がありません。

次に、業務の進め方が明確になります。先輩社員の効率的な作業手順が文書化されていれば、新人でもすぐに実践できます。トライアンドエラーの時間を省き、最適な方法で仕事を進められます。

これらの効果により、以下のような変化が期待できます。

- 意思決定のスピードアップ

- 作業品質の均一化

- 残業時間の削減

特に注目すべき点は、時間の有効活用です。情報収集や手順確認に費やしていた時間を、より創造的な業務に振り向けることができます。

業務効率化は、企業の収益性向上につながる重要な要素です。ナレッジの活用を通じて、無駄のない業務プロセスを確立することが求められています。

導入企業での実際の効果

製造業A社(従業員120名)の事例:

- 技術マニュアルのナレッジ化により、新人研修期間が3週間→1週間に短縮

- 作業手順の検索時間が1件あたり15分→2分に削減

IT企業B社(従業員80名)の事例:

- 過去のトラブル対応ナレッジの蓄積により、同様の問題解決時間が80%短縮

- 客先での技術対応品質が均一化され、顧客満足度が15%向上

理由2:人材育成の効率化|研修コスト削減と早期戦力化

人材育成の形として、ナレッジを活用した教育方法も存在します。社内の知識や経験を共有することで、効率的なスキルアップが可能になります。

従来の研修との大きな違いは、必要な情報に自らアクセスできる点です。例えば、業務でわからないことが出てきた時、すぐにナレッジベースで調べられます。先輩に聞く時間も、待つ時間も必要ありません。

この仕組みがもたらす具体的なメリットは以下の通りです。

- 自分のペースで学習できる

- 必要な知識だけを効率的に習得できる

- 実践的な情報にすぐアクセスできる

- 教える側の負担が軽減される

特筆すべきは、個人の成長スピードが上がる点です。分からない点をその場で解決できるため、業務を止めることなく学習を進められます。

また、教える側の時間も効率的に使えます。基本的な内容はナレッジベースで確認し、より専門的な相談だけを直接行うといった使い分けが可能です。

人材育成は企業の将来を左右する重要な要素です。ナレッジを活用した新しい教育方法の導入を、積極的に検討する価値があります。

理由3:業務属人化の防止|リスク軽減と組織力強化

企業が直面する大きな課題の1つが、業務の属人化です。特定の個人に知識やスキルが集中することで、組織全体が脆弱になるリスクがあります。

属人化がもたらす具体的な問題点を見てみましょう。

- 担当者不在時に業務が停滞する

- 引継ぎに膨大な時間がかかる

- 突然の退職で重要な情報が失われる

ナレッジ共有は、これらの問題を解決する有効な手段となります。例えば、ベテラン社員の業務手順を文書化し、誰もが参照できる状態にすることで、1人に依存しない体制が作れます。

属人化を防ぐナレッジ活用として、以下の取り組みが効果的です。

- 業務プロセスの文書化

- 成功事例のデータベース化

- 定期的な情報共有会の実施

この取り組みで肝となるのは、早期の対策です。優秀な人材が在籍している間に、その知識やノウハウを組織の財産として蓄積することが求められます。

ナレッジ共有を活用した属人化の解消は、組織の安定性と成長性を高める重要な施策といえます。

理由4:顧客対応力の向上|満足度アップと競争力強化

顧客対応力の向上は、企業の競争力を左右する重要な要素です。ナレッジの効果的な活用により、対応品質の向上とスピードアップが実現します。

実践的な活用例を見てみましょう。

- 成功事例のデータベース化により、最適な提案ができる

- 過去の対応記録を参照し、迅速な問題解決が可能

- 失敗事例から学び、同じミスを防止できる

これらの取り組みにより、以下のような効果が期待できます。

- 対応時間の短縮

- 顧客満足度の向上

- クレーム対応力の強化

効果として言えるのは、対応品質の均一化です。ベテラン社員の対応ノウハウを共有することで、経験の浅い社員でも質の高いサービスを提供できます。

また、対応事例の蓄積により、予測対応も可能になります。顧客の要望を先回りして対応することで、より深い信頼関係を築けます。

顧客対応は企業の顔となる重要な業務です。ナレッジを活用した対応力の向上に、積極的に取り組む価値があります。

ナレッジを有効活用する3つの手順|成功するための実践ガイド

ナレッジを有効活用するには、以下のような気をつけたいポイントがあります。

- 社内にある情報をナレッジ化する

- ナレッジ化した情報を社内で共有する

- ナレッジを蓄積・共有するためにはITツールの使用が不可欠

それぞれについて、具体的に解説していきます。また、最後にツール選びの細かいポイントについて紹介します。

ステップ1:社内情報のナレッジ化|効果的な整理・分類方法

個人の経験や知識を企業の財産に変える、それがナレッジ化です。社員一人一人が持つ貴重な情報を、組織全体で活用できる形に変換する取り組みとして注目を集めています。

ナレッジ化の具体的なステップを見てみましょう。

- 価値ある情報の特定

- 文書やデータへの変換

- 検索しやすい形での保存

- 定期的な更新と管理

この過程で特に重要なのが、ITツールの活用です。例えば、専用のナレッジ管理システムを導入することで、情報の登録や検索が格段に効率化されます。

ナレッジ化がもたらすメリットは以下の通りです。

- 情報の永続的な保存

- 全社での共有が容易に

- 必要な時にすぐ参照可能

個人の頭の中にある情報は、その人が退職すると失われてしまいます。しかし、ナレッジ化により、貴重な経験や知見を組織の資産として残すことができます。

企業の成長には、個人の知識を組織の力に変える仕組みが不可欠です。ナレッジ化は、その実現に向けた効果的な手段といえます。

ステップ2:ナレッジの社内共有|効率的な展開と浸透方法

個人の持つ情報を全社で共有し、活用する。このナレッジ共有の取り組みが、企業の成長を加速させるために利用されています。

ナレッジ共有がもたらす具体的な効果を見てみましょう。

- 業務プロセスの標準化

- ミスや齟齬(そご)の削減

- 社員全体のスキル向上

- 部門を超えた連携強化

例えば、営業部門の成功事例を共有することで、他のメンバーも同じアプローチを実践できます。製造現場の改善策を共有すれば、全ラインの生産性向上につながります。

特に重要なのは、個人の成長と組織の成長が同時に実現する点です。社員一人一人が他者の経験から学び、そこから得た気づきをまた共有する。この好循環により、組織全体のレベルアップが進みます。

このような情報の共有と活用のプロセス全体を「ナレッジマネジメント」と呼びます。企業の知的資産を最大限に生かすための、体系的な取り組みです。

組織の持続的な成長には、個人の知恵を組織の力に変える仕組みが不可欠です。ナレッジ共有は、その実現に向けた効果的な手段といえます。

ステップ3:ナレッジの蓄積・共有|ITツールの効果的な活用方法

ナレッジの蓄積と共有を効率的に進めるには、デジタルツールの活用が不可欠です。適切なツールの導入により、情報管理の質が大きく向上します。

ITツール活用の具体的なメリットを見てみましょう。

- リアルタイムでの情報共有

- 検索機能による素早い情報取得

- データの一元管理

- 更新履歴の管理

例えば、営業担当者が商談後すぐに気づきを共有したり、技術者が発見した解決策をその場で登録したりできます。必要な情報にすぐにアクセス可能なため、業務の効率が飛躍的に向上します。

ツール選びのポイントは以下の通りです。

- 予算・コスト

- 操作性・使いやすさ

- セキュリティ・信頼性

- 拡張性・連携性

- サポート体制

特に重要なのは、全社員が抵抗なく使える操作性です。いくら機能が充実していても、使いにくければ情報共有は進みません。

デジタル時代のナレッジ管理には、適切なITツールの選択が欠かせません。自社の業務スタイルに合った使いやすいツールを選び、効果的な情報活用を実現することが求められています。

DocBaseはナレッジ共有におすすめのツールです。ナレッジ共有を効率化するためのさまざまな機能と特徴を備えています。

ナレッジツール選定の5つの基準

各企業の状況に応じて、以下の基準で最適なツールを選定することが重要です:

1. 予算・コスト

- 初期費用と月額費用

- ユーザー数による料金体系

- 機能追加時の追加コスト

2. 操作性・使いやすさ

- 非IT担当者でも使えるか

- スマートフォンからの利用可能性

- 検索機能の充実度

3. セキュリティ・信頼性

- データ暗号化の有無

- アクセス制限機能

- バックアップ体制

4. 拡張性・連携性

- 他ツールとの連携可能性

- 企業成長に対応できるか

- カスタマイズの自由度

5. サポート体制

- 日本語サポートの有無

- レスポンス時間

- 導入支援の充実度

💡 ナレッジ活用で迷ったら:まずは小さく始めることが重要

ナレッジ活用は「完璧な仕組みを作ってから」ではなく、小さく始めて徐々に改善していくことが成功の秘訣です。

多くの企業が「まずは一部門から」「重要な業務から」スタートして、段階的に展開しています。

DocBaseも30日間の無料トライアルをご用意しています。実際の業務で試していただき、自社のナレッジ活用にお役立てください。

ナレッジ活用でよくある失敗パターンと対策【実例から学ぶ】

失敗パターン1:「作っただけで使われない」問題

実際の事例:

製造業C社では、詳細なマニュアルを作成したものの、現場では「探すより聞いた方が早い」という理由で活用されませんでした。

対策:

- ✅ 検索しやすい仕組みの構築:タグ付けや分類ルールの整備

- ✅ 使用を習慣化する取り組み:朝礼での活用事例共有

- ✅ 現場の声を反映した改善:使いにくい部分の継続的な修正

失敗パターン2:「情報が古くなって信頼性低下」問題

実際の事例:

サービス業D社では、初期に蓄積した情報が更新されず、古い情報による判断ミスが発生しました。

対策:

- ✅ 定期的な更新ルールの策定:月1回の見直し担当者指定

- ✅ 情報の有効期限設定:更新日表示と期限切れアラート

- ✅ 現場からのフィードバック収集:間違いや改善点の報告制度

ナレッジ共有ツールの選び方|DocBaseの特徴と導入メリット

本記事では、ナレッジの意味から企業での活用方法まで解説しました。重要なのは、自社の課題に最適なナレッジ共有の仕組みを構築することです。

ナレッジ活用の最終チェックポイント:

- ✅ 現場の人が実際に使い続けられる仕組みか

- ✅ 情報の蓄積と検索が簡単にできるか

- ✅ セキュリティ要件を満たしているか

- ✅ 継続的な運用ができる体制が整っているか

ナレッジ共有を成功させるには、適切なツール選定も重要です。多くの企業が無料トライアルから始めて、自社に最適な方法を見つけています。

なお、弊社でもナレッジ共有ツールDocBaseを提供しており、多くの企業様のナレッジ活用をサポートしています。ご興味がございましたら、他の方法と合わせてご検討いただければと思います。

DocBaseの導入事例からみるナレッジ共有の課題・効果・成功要因

| 導入前の課題 (導入背景) | ナレッジ共有ツールの課題 | メール中心のナレッジ共有で必要な情報を探すのが大変 |

| 知識の属人化 | 担当者しか情報を知らない状態 | |

| 組織規模の拡大 | 組織が拡大し、口頭での情報共有が困難になった | |

| 教育コスト | 新人教育に時間がかかる | |

| DocBase導入による効果 | ナレッジ共有の効率化 | ナレッジ共有のスピードと浸透度が向上した |

| 業務効率の向上 | 定例ミーティングの時間が短縮された | |

| 教育コストの削減 | 新人教育のコストが削減できた | |

| 組織の可視化 | 他の部署が何をしているか可視化できるようになった | |

| リスク管理 | 同じ失敗を繰り返さなくなった | |

| 社員意識の向上 | 社員全員が人事や経営に対しての意識を高く持つようになった | |

| 業務の標準化 | 業務の属人化が解消され、知識レベルが統一できた | |

| DocBase導入の成功要因 | 組織文化・推進体制 | 経営陣がナレッジ共有の重要性を理解し、実践している |

| 投稿を評価制度に取り入れるなど、積極的に投稿を促進している | ||

| ツールの使いやすさ | マークダウンとリッチテキストが使えるため、エンジニア以外も気軽に投稿できる | |

| シンプルで見やすいデザインで、誰でも使いやすい | ||

| 情報アクセスの容易さ | タグ付けや検索機能が充実しており、必要な情報を見つけやすい | |

| 外部連携 | 外部共有機能があり、社外の人ともナレッジ共有しやすい |

参考情報と編集ポリシー

記事制作について: 本記事はナレッジ管理ツール「DocBase」の開発・運営会社が制作しています。DocBaseについては自社製品のため詳しく紹介していますが、ナレッジ活用の基本知識については中立的な情報提供を心がけています。

データ出典: 本記事の企業事例や効果データは、DocBase導入企業へのインタビューおよび公開されている事例情報を基に作成しています。

編集ポリシー: ナレッジに関する基本知識について正確で有用な情報提供を第一に考えて作成しています。当社の視点に基づく部分がありますが、読者の皆様に役立つ情報提供を最優先しています。

参考データ・注釈

※1 新人教育時間80%削減:DocBase導入企業へのインタビュー調査(2024年実施、対象20社)

※2 業務効率150%向上:DocBase利用企業アンケート結果(2024年実施、回答企業45社)

※3 企業事例:各企業様の公開インタビュー記事および導入事例より引用

※4 利用継続率:DocBase契約企業の年間継続率(2024年度実績)

調査期間: 2023年1月~2024年12月

調査対象: DocBase導入企業および検討企業

調査方法: 個別インタビュー、Webアンケート、サポート問い合わせ分析